(estratto da Paradoxa 4/2015)

PREMESSA ALLE TESI

In mezzo alla caotica politica italiana, c’è una certezza sulla quale può facilmente convenire l’opinione della maggior parte degli studiosi e dei politici: nel corso degli ultimi venticinque anni non si è vista traccia, tra i mutevoli ed effimeri partiti politici, di una qualsivoglia forma di cultura politica. Chi ha provato ad elaborarne una, in realtà pochi intellettuali isolati e inconcludenti, ha dovuto ben presto ammettere la propria sconfitta. Questo è il dato di partenza da cui prende spunto il numero di questa rivista, vale a dire la scomparsa o – come meglio preciserò a breve – l’assenza di una visione culturale nella politica italiana. Com’è emerso da molti degli articoli inclusi in questo fascicolo, la grande slavina che, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, ha travolto l’intero sistema partitico della prima fase repubblicana (1947-1992), ha finito per lasciare dietro di sé soltanto macerie e pochi e del tutto fugaci tentativi di elaborazioni culturali alternative. Tra questi pochi sforzi, finiti purtroppo in un nulla di fatto, va certamente incluso il breve tentativo «ulivista» di inserire il centrosinistra italiano all’interno della discussione che a metà degli anni Novanta aveva coinvolto i principali partiti socialdemocratici e progressisti in Europa così come negli Stati Uniti. La cultura politica dell’Ulivo, che poteva essere interpretata come una sorta di Terza Via in versione italiana, si è però ben presto trovata senza una leadership adeguata in grado di realizzarla e, soprattutto, per nulla convinta della necessità di una nuova elaborazione politico-culturale in grado di orientarne l’azione. Ad ogni modo, lo sforzo ulivista rappresenta probabilmente l’occasione più importante, ma certamente mancata, nella quale la classe politica ha tentato di dotarsi di una visione politica che superasse le incombenze della ordinaria amministrazione, della politica day-by-day. Non c’è dubbio che lo scarso livello del dibattito, sia per la qualità che per la quantità degli interventi, che ha accompagnato la frettolosa «fusione fredda» da cui è scaturito il Partito democratico nel 2007 sia assolutamente incomparabile con tutta quella serie di riflessioni da cui è emerso l’Ulivo. Forse con minor costanza e profondità, anche i partiti di centrodestra hanno tentato, almeno in un paio di occasioni nel corso dell’ultimo ventennio, di ricostruire le loro bussole valoriali e politiche. La prima volta, sebbene senza troppa convinzione, all’interno dell’allora Forza Italia, quando la sua striminzita componente liberale provava a ridefinire l’orizzonte ideale di un moderno liberalismo politico adatto ad un mondo globalizzato (ma senza mai fare i conti, o fingendo di non vedere, il paradosso di una nuova forza liberale guidata da un imprenditore interessato a cumulare, piuttosto che dividere, il potere). La seconda occasione si è presentata con la trasformazione del partito post-fascista (Msi) in un nuovo soggetto partitico che, almeno agli inizi, intendeva presentarsi come un ‘partito della nazione’ o, più precisamente, una Destra nazionale in grado di riscoprire un conservatorismo più o meno ‘compassionevole’ o securitario. Basta osservare la traiettoria politica di entrambi i partiti per rendersi facilmente conto che quegli esperimenti culturali hanno prodotto poco più di qualche convegno, forse un paio di pubblicazioni minori e, nel migliore dei casi, una fondazione (Magna Carta, Fare Futuro, Libera destra ecc.) senza peso e senza futuro. L’immagine complessiva che emerge da questa sommaria ricostruzione è che gli sforzi culturali e intellettuali messi in atto dai partiti nella seconda fase della storia repubblicana non sono stati all’altezza della sfida.

PRIMA TESI: DELLA RIGIDITÀ IDEOLOGICA

L’assenza di culture politiche propriamente intese – e sarò più preciso nel corso di questo scritto su cosa intendo per ‘cultura’ di un partito – è stata riempita, di volta in volta, da altri sistemi di credenze, più o meno elaborati e radicati. Però, per andare direttamente al cuore della questione, la prima tesi può essere esposta nel modo che segue: nell’intera prima fase repubblicana, i sistemi di idee e credenze prevalenti tra i partiti italiani sono state le ideologie, caratterizzate da una struttura interna ‘chiusa’, cioè fortemente costrittiva e scarsamente ricettiva verso l’evidenza empirica. Quel che mi preme sottolineare è la rigidità dei sistemi ideali sui quali si reggevano i grandi partiti di massa in Italia, vale a dire la loro ridotta capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze del tempo e della storia. Come ha scritto Giovanni Sartori in riferimento ai vari comunismi o marxismi (realmente esistenti o ideali/izza-ti), «fondati come erano sul dogma, erano rigidificati dal dogma. Potevano durare ma non potevano cambiare» (Democrazia. Cosa è, Milano, Rizzoli, 2007). Le ideologie erano e sono, dunque, caratterizzate dalla loro scarsa adattabilità: quando il mondo cambia in contraddizione con le coordinate o le previsioni ideologiche, la colpa non ricade sulla teoria sottostante, ma sulla realtà soprastante. Ergo, non serve riformare o rigettare la teoria, ma basta aspettare che la Storia (con la lettera maiuscola) faccia fino in fondo il suo corso. Con ciò non voglio affatto sostenere che soltanto i partiti comunisti e, in misura leggermente minore, socialisti avessero fondato i loro progetti politici su sistemi ideali e culturali chiusi, dogmatici e inflessibili. Su questo aspetto, Pietro Scoppola ha scritto pagine il-luminanti e di una franchezza davvero inusuale sulle caratteristiche della cultura politica cattolica. Il progetto di una «nuova cristianità», di ispirazione maritainiana (e montiniana), che ha caratterizzato le prime generazioni della Democrazia cristiana nel secondo dopoguerra, condivideva con le grandi ideologie marxiste una stessa visione teleologica della storia. Pur muovendo da premesse filosofiche diverse, se non opposte, tanto la ‘cultura del progetto’ dei cattolici quanto il marxismo dei comunisti (peraltro, sotto l’influsso più storicista che materialista di Gramsci) erano figlie di una concezione deterministica della storia secondo la quale gli uomini possono prevedere e dominare gli eventi nel loro sviluppo di lungo periodo. Da questo punto di vista, la cultura del progetto «ha svolto per i cattolici il ruolo che per altre aree culturali hanno svolto le ideologie» (P. Scoppola, La «nuova cristianità» perduta, Roma, Edizioni Studium, 1985). In definitiva, la repubblica italiana è stata costruita e si è retta, fino agli anni Novanta del secolo scorso, su partiti politici dotati di sistemi di credenze rigide e (simil-)ideologiche, che offrivano inter-pretazioni organiche o totalizzanti del presente e, soprattutto, del futuro. Su quelle concezioni del mondo si è poi abbattuto, da un lato, un processo di secolarizzazione che ha eroso le fondamenta di tutte le principali tradizioni culturali italiane. Per riprendere ancora le parole di Scoppola, di fronte ai caratteri assunti dalla secolarizzazione (in primis, l’individualismo consumistico) «è sconfitta la Chiesa nella sua secolare aspirazione a plasmare la coscienza popolare; ma sono sconfitte anche le culture laiche che hanno preteso in passato di guidare dall’alto, attraverso il dominio dei grandi centri culturali, delle università o delle scuole superiori, la cultura del paese» (La «nuova cristianità» perduta). Dall’altro lato, il crollo del muro di Berlino e la susseguente disgregazione dell’impero sovietico hanno dato il colpo letale all’ideologia marxista (ma non al marxismo come dottrina filosofica), lasciando i partiti comunisti senza identità e senza progetto. Quindi, lo scenario politico italiano dell’ultimo decennio del XX secolo si presentava, dal punto di vista ideale, culturale e valoriale, come una tabula rasa: inflessibili di fronte al cambiamento che le aveva travolte, le culture partitiche hanno lasciato dietro di loro soltanto macerie e davanti poco o nulla per costruire nuove identità e sistemi di credenze.

SECONDA TESI: DELLA TABULA RASA

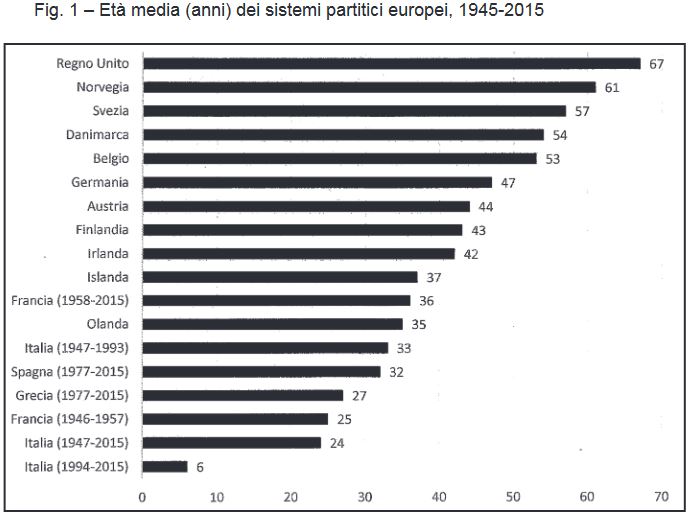

Non è questa la sede per ripercorrere l’intricato e forse affrettato dibattito sulla ‘fine delle ideologie’. Molti studiosi, tra cui Daniel Bell, Seymour Lipset, Jean Meynaud e Raymond Aron, hanno scritto pagi-ne importanti su questo tema e non è necessario ripercorrerle ora. Ai nostri fini, l’aspetto più interessante non è tanto la fine o lo sviluppo di quel dibattito, ma le sue origini. Infatti, come fa notare lo stesso Meynaud (Destino delle ideologie, Rocca San Casciano, Cappelli, 1964), la data di inizio di quella discussione va fatta risalire al settembre 1955 quando il Congresso per la Libertà della Cultura invitò a Milano circa 150 intellettuali e politici a discutere della fine delle ideologie in una società che stava diventando post-industriale. Curiosamente, la tesi della fine o almeno dell’affievolimento dello scontro ideologico prende avvio nel paese che più degli altri si caratterizzava all’epoca per la presenza di forze politiche intensamente ideologizzate. Il dibattito sulla fine delle ideologie nasce all’interno della democrazia europea in cui le ideologie novecentesche, nelle sue multiformi varianti, avevano trovato il più fertile terreno di coltura. Questa premessa di natura storica serve a introdurre la seconda tesi sulla scomparsa/assenza di culture politiche in Italia. In quanto sistemi di credenze chiusi, inflessibili e incapaci di adattamento, le ideologie o ‘culture del progetto’ sulle quali si basavano i partiti italiani sono state spazzate vie una volta che la fine delle ideologie, prematura-mente profetizzata negli anni Cinquanta, è arrivata a compimento. La fine dello scontro ideologico non significa che tutte le ideologie sono scomparse o, peggio ancora, che la stessa categoria di ideologia è diventata inattuale o inutilizzabile. La fine delle ideologie ha significato, specialmente nel contesto italiano, l’annullamento di quei sistemi di credenze che, a partire dal marxismo, avevano accompagnato la storia politica dell’Italia repubblicana. Da qui, la mia seconda tesi: la fine delle ideologie ha prodotto una tabula rasa in Italia perché tutte le principali forze politiche possedevano, in misura e natura differente, una forte componente ideologica. Questo valeva certamente per i partiti di sinistra di derivazione marxista, ma anche per la Democrazia cristiana che aveva fatto della sua ‘cultura del progetto’ una sorta di ideologia a bassa intensità. In un certo senso, dunque, la scomparsa delle Grandi Narrazioni, come le avrebbe definite Jean-François Lyotard nel 1979 (La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Milano, Feltrinelli, 1979), ha avuto un impatto maggiore proprio dove certe concezioni del mondo totalizzanti e deterministiche erano più diffuse e radicate. Dove tutto o quasi era ideologia, il fallimento delle grand narratives ha trascinato dietro di sé tutto, non lasciando nulla su cui poter ricostruire progetti alternativi. Gli effetti distruttivi dalla fine delle ideologie nel contesto italiano sono facilmente identificabili se si osserva la stato di destrutturazione che contraddistingue il sistema partitico italiano da oltre vent’anni. Probabilmente, il dato più emblematico per descrivere questa condizione, tipicamente italiana, riguarda l’età o, per meglio dire, l’’anzianità’ del sistema dei partiti in Europa occidentale. La figura 1 riporta la media dell’età dei singoli partiti entrati in parlamento dal dopoguerra ad oggi in diciassette democrazie europee. Com’è evidente, il sistema partitico italiano risulta il più giovane, e cioè quello meno strutturato dal punto di vista organizzativo. Per l’esattezza, se il sistema dei partiti del Regno Unito ha un’età media di 67 anni, quello italiano della cosiddetta Seconda repubblica arriva a malapena a 6. Questi dati, che dicono molto sullo stato di de/strutturazione dei sistemi politici europei, servono anche a mostrare l’impatto diseguale che la fine delle ideologie ha avuto nelle democrazie del vecchio continente. Solo in Italia, il venir meno delle grandi narrazioni è coinciso con il completo azzeramento di un intero sistema partitico. Altrove in Europa, sia i partiti d’ispirazione marxista che quelli di tradizione cattolica hanno saputo adattare le loro identità e i loro programmi alle cangianti realtà del tempo. Il che ha permesso alla maggior parte di quei partiti di farsi trovare pronti, in un modo o nell’altro, di fronte all’avvento della secolarizzazione e/o al crollo dell’ideologia marxista. L’approccio molto più pragmatico ha consentito a buona parte dei tradizionali partiti politici d’Europa di resistere all’onda d’urto prodotta dal collasso delle ideologie. Al contrario, in Italia, dove la forma mentis ideologica pervadeva quasi tutta la classe politica (e non solo), la scomparsa delle ideologie ha finito per coincidere con un annientamento generalizzato di ogni sistema ideale e culturale. Ma cosa ha preso il posto delle ideologie per i partiti italiani che si sono formati nell’ultimo ventennio? A questa domanda cercherà di rispondere la mia terza tesi.

TERZA TESI: DALLA STORIA ALLE STORIE(LLE)

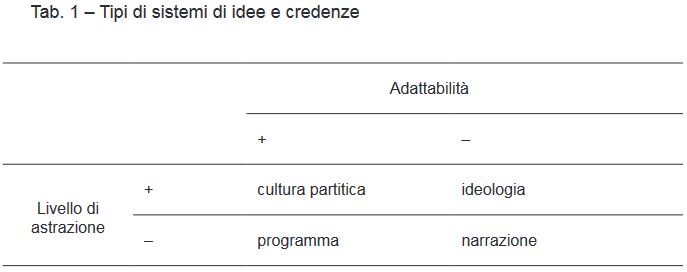

Era il 1992 quando Francis Fukuyama dava alle stampe il suo best/longseller sulla «fine della Storia». Conclusa l’esperienza comunista, la democrazia liberale rimaneva senza nemici, esterni o interni che fossero, almeno sul piano ideale. La principale grande narrazione alternativa a quella liberaldemocratica, ossia l’ideologia marxista, aveva mostrato fragorosamente tutte le sue aporie e, di conseguenza (poi smentita dalle successive, e anche recenti, vicende internazionali), la fine delle ideologie avrebbe comportato la fine della Storia. Questo significava che non potevano esistere più grandi, onnicapienti filosofie storiciste. Nella migliore delle ipotesi ci saremmo dovuti aspettare quelle che Lyotard definiva «piccole narrazioni», e cioè racconti o visioni alternative ambientate all’interno di un unico, immodificabile setting: quello liberaldemocratico. Sbarrata la strada della Storia, si apriva quella delle ‘storielle’, dei racconti più o meno fiabeschi o eroici che servono a dare un indirizzo ai partiti politici e, talvolta, anche a costruire un consenso orientato all’azione o alla legittimazione. A partire dagli anni Novanta del secolo scorso, tutti i partiti, a maggior ragione quelli di sinistra, hanno dovuto rivedere o aggiornare i propri sistemi ideali e di credenze. Un’operazione che avrebbe avuto ancora più senso in Italia, dove il venir meno dello scontro ideologico aveva lasciato – come abbiamo visto in precedenza – un vuoto quasi assoluto. E invece, sia da una parte che dall’altra, l’esperienza italiana si contraddistingue per la totale assenza di sforzi reali a costruire identità nuove o interpretazioni della società al passo coi tempi. Su questo aspetto, il giudizio sferzante di Salvatore Biasco sui partiti di sinistra, in cui si è «determinata la rinuncia a costruire una identità e un sostrato culturale comuni al partito nato dal Pci [e – aggiungo io – dai suoi successori]», può essere perfettamente applicato, forse anche con maggior pregnanza, ai partiti di centro-destra. Per farla breve, nessuna nuova cultura politica è emersa dalle ceneri (ideologiche) dei partiti della prima fase repubblicana. Quali sistemi di idee e credenze hanno escogitato i nuovi partiti della seconda fase della Repubblica? Per rispondere a questa domanda, ho abbozzato una tipologia di sistemi ideali e culturali di cui possono dotarsi i partiti. Il primo tipo, quello ideologico, prevede: a) un elevato livello di astrazione, nel senso che sono sistemi di credenze che si elevano rispetto a questioni di ordine pratico o strettamente pragmatico; e b) una ridotta adattabilità, ossia un basso livello di ricettività rispetto all’evidenza empirica ovvero uno stato cognitivo sostanzialmente chiuso, in cui – per così dire – il finale è già tutto scritto. Questo è il tipo di sistema di credenze che ha caratterizzato la maggior parte dei partiti italiani nel corso del secondo dopoguerra e che, incapace di adatta-mento, ha finito per scomparire. Il secondo tipo di sistema di idee e credenze è quello che qui definisco ‘cultura partitica’ e sul quale merita spendere qualche parola di più. Innanzitutto, è opportuno distinguere tra ‘cultura partitica’ (del partito) e ‘cultura politica’. Quest’ultima, secondo la tradizione classica della scienza politica, si riferisce a quell’insieme di attitudini, orientamenti e atteggiamenti dei cittadini nei confronti delle attività politiche intese in senso lato. Con sfumature leggermente diverse, anche il fenomeno italiano delle cosiddette ‘subculture politiche’ rientra all’interno di questa concezione, pur non esaurendola completamente. Al contrario, quando parlo di ‘cultura partitica’ intendo l’elaborazione valoriale, ideale, progettuale interna ad un singolo partito. Seguo, su questo punto, la prospettiva tracciata da Biasco, secondo il quale la «cultura di un partito ovviamente non è racchiusa in un manifesto, né è un prodotto intellettuale, ma è tutt’uno con gli obiettivi politici e programmatici e con la visione della società, nonché con la prassi stessa del partito» (Per una sinistra pensante, Venezia, Marsilio, 2009). La cultura partitica indica e contiene una certa idea della società e, immancabilmente, una certa idea dei mezzi per raggiungere un determinato fine. Rispetto ai sistemi ideologici, le culture partitiche si muovono su un simile livello di astrazione, ovvero non si limitano a un mero collage di proposte programmatiche, ma possiedono una maggiore duttilità di fronte all’evidenza empirica, mantenendo uno stato cognitivo aperto alle possibili trasformazioni della società. Per inciso, quando affermo che le culture di partito in Italia non sono davvero mai esistite, e dunque non possono essere scomparse, mi riferisco esattamente a questi sistemi di credenze. Se così è, cosa muove e anima oggi i sopravvissuti partiti italiani? La risposta a questa domanda contiene in sé la mia terza tesi. In Italia, il vuoto lasciato dalle ideologie è stato riempito o da piccole narrazioni, spesso personali/zzate, o da semplici programmi elettorali, staccati da ogni visione più ampia della società. Nel primo caso, quella che chiamo ‘narrazione’ per adeguarmi alla vulgata oggi di moda dello storytelling, mi riferisco, per l’appunto, a ‘racconti artificiali’ che operano ad un livello di astrazione o di articolazione concettuale limitato e, in questo simili alle ideologie, non mostrano una elevata capacità di adattarsi ai mutamenti della realtà. Come nota Christian Salmon, guru dello storytelling, la narrazione «incolla sulla realtà racconti artificiali, blocca gli scambi, satura lo spazio simbolico di sceneggiati e di stories» (Storytelling. L’arte di raccontare, Milano, Fazi Editore, 2008). Pur non avendo la ricchezza filosofica dei sistemi ideologici, le narrazioni ne esibiscono la stessa rigidità: i racconti sono ‘opere chiuse’, con un inizio, uno svolgimento e una conclusione. Non si accettano finali alternativi, tutto è stabilito ex ante dal narratore/affabulatore più o meno onnisciente. Anche loro, al pari delle ideologie, sono destinate a durare o a perire. Se la realtà si dissocia dalla favola e rompe l’incantesimo, crolla l’intero castello narrativo. Di questi sistemi narrativi i partiti italiani hanno avuto almeno due esemplari: 1) il racconto berlusconiano, centrato sulla figura del self-made man venuto dall’imprenditoria e sceso nel teatrino della politica italiana per liberarla dai soffocanti lacci e lacciuoli che ne ostacolavano lo sviluppo; e 2) lo storytelling renziano, dove l’eroe fiorentino è chiamato a rottamare una classe dirigente inoperosa e inconcludente che per troppo tempo ha soffocato gli animal spirits degli imprenditori italiani e impedito un ‘rinascimento’ politico-culturale.

Da ultimo, resta quel sistema di idee e credenze che, in mancanza di meglio, ho definito ‘programma’, ma che potrebbe essere meglio espresso come policy package, pacchetto di interventi in una determinata area o in uno specifico settore. In questo senso, si tratta di sistemi particolarmente flessibili, adattabili alle multiformi esigenze contingenti, che vengono elaborati al più basso livello di astrazione, a stretto contatto con le problematiche che di volta in volta si impongono sull’agenda della politica. Per il caso italiano, rientra certamente in questa casistica l’esperienza (fallimentare) della coalizione di centrosinistra nel 2006 (L’Unione), la quale aveva affidato ad un maxi-programma di 283 pagine il compito di tenere legati tutti i partiti alleati senza alcuna vera visione strategica dell’Italia. In modo più ambiguo, perché contiene in sé comunque alcuni elementi ‘narrativi’, anche il più recente exploit del Movimento 5 Stelle può essere interpretato come il successo di una proposta politica fondata su pochi e chiari temi programmatici richiamati nelle cinque stelle del simbolo del partito: acqua, ambiente, trasporti, sviluppo ed energia. In sintesi, il collasso del pensiero ideologico non ha portato in Italia alla nascita di culture di partito. I principali dirigenti partitici hanno preferito percorrere la via breve che ha condotto o a narrazioni personalistiche o a elaborazioni programmatiche senza visione di lungo periodo. L’attuale panorama politico italiano mostra una sostanziale assenza di vere e proprie culture di partito e, all’opposto, la prevalenza di racconti artificiali o meri programmi/manifesti elettorali. Se, però, lo spazio della cultura partitica è ridotto al lumicino, oltre alle colpe evidenti da addossare agli esponenti di partito, è giusto assegnare anche ai principali incubatori di cultura, gli intellettuali, la loro parte di responsabilità.

QUARTA TESI: DELLA TRASFORMAZIONE DEGLI INTELLETTUALI

Quando si parla di ‘cultura di partito’, e in particolare della sua scomparsa o inesistenza, è chiaro che i corni del problema sono due: quello della cultura e quello della politica partitica. In realtà, anche un terzo corno può essere chiamato in causa e riguarda le modalità di interazione, o non-interazione, tra quei due elementi, cultura e politi-ca. Sappiamo da Norberto Bobbio, il quale a questo tema ha dedicato alcune delle sue riflessioni più acute, che tra «cultura e politica non vi è né separazione netta di compiti né corrispondenza reciproca, ma uno stato continuo di attrazione e repulsione» (Politica e cultura, Torino, Einaudi, 1955). Sappiamo anche che, nel corso del tempo, delle epoche o dei periodi storici, il rapporto tra cultura e politica è stato, di volta in volta, di totale annessione, con una cultura ‘fagocitata’ dalla politica, di completa separazione, facendo viaggiare i due ‘mondi’ su binari assolutamente paralleli o, infine, di più o meno intensa collaborazione, a seconda dei casi e delle circostanze. Il punto che interessa qui è stabilire quale tipo di interazione tra politica e cultura si è andata instaurando in Italia nel corso dell’ultimo ventennio. Dal lato dei partiti, l’interesse a costruire una cultura politica vera e propria all’indomani del collasso delle grandi narrazioni è stato minimo nella prima fase e poi è del tutto scemato nel corso del XXI secolo. Tutto ciò è ancor più sorprendente per i vari partiti post-comunisti che sono sorti dalle ceneri del Pci (e del marxismo, più in generale). Per chi era stato allevato all’idea che il partito dovesse essere, in ultima istanza, un ‘intellettuale collettivo’, la realtà di un partito senza alcuna riflessione o impalcatura culturale non deve essere facile da digerire. Come ha opportunamente fatto notare Biasco, la «questione degli intellettuali risulta rimossa, più che ridefinita, nell’agenda di tale organizzazione. Per il partito erede della Dc e per le culture politiche che si raggrupperanno in esso, la questione non era mai stata nei posti alti dell’agenda, e svanirà naturalmente» (Per una sinistra pensante).Questa descrizione si attaglia perfettamente anche alla situazione interna ai partiti di centrodestra, dove la questione culturale o intellettuale non è mai stata posta realmente al centro del dibattito. In estrema sintesi, per necessità, volontà o semplice distrazione, la politica italiana si è del tutto distaccata da ogni elaborazione culturale, più o meno ambiziosa. Per riflesso, anche la cultura si è allontanata da ogni velleità di collaborazione con i partiti e la politica in senso lato. Le recenti considerazioni di Alberto Asor Rosa sul rapporto tra scrittori e politica possono essere ampliate e applicate a buona parte del ceto intellettuale. La nuova generazione di scrittori/intellettuali – osserva Asor Rosa – «spinge ai margini con risolutezza, fino ad ignorarle, questione sociale e questione politica. […] Stando così le cose (se stanno così), si potrebbe dire – a malo bonum – allo scopo di affrontare il magma che ci circonda, i nostri scrittori raccontano fondamentalmente storie: non storie di Storia, ma storie di storie» (Scrittori e popolo 1965. Scrittori e massa 2015, Torino, Einaudi, 2015). Può sembrare un paradosso, ma il destino degli scrittori/intellettuali italiani è diventato simile a quello dei politici dai quali hanno voluto prendere le distanze. Entrambi si sono tramutati in «raccontatori di storie», caratterizzati da una «affabulazione ostinata e disincantata, spesso senza grandi orizzonti» (sempre nelle parole di Asor Rosa). Il fatto che politici e intellettuali (in senso lato) abbiano adottato le stesse tecniche di racconto o affabulazione, non significa che politica e cultura siano tornate a dialogare. Usano lo stesso linguaggio, ma in contesti e con intenti del tutto differenti. Al di là di qualche storyteller di fiducia per il leader di turno, le strade degli uomini di cultura non sembrano destinate a incontrare quelle dei politici. Dunque, la quarta tesi può essere così formulata: crollate le ideologie, è mutato radical-mente anche il rapporto che legava partiti e intellettuali, i quali hanno preferito o ignorare del tutto la questione politica oppure farsene talvolta ‘cantori’ a tempo determinato. Se per Bobbio il metodo che doveva regolare i rapporti tra cultura e politica era quello espresso nella formula «indipendenza, ma non indifferenza», oggi ne osserviamo un completo ribaltamento. Al di là di poche eccezioni, gli uomini di cultura sembrano dividersi tra chi è indifferente rispetto alla politica e chi, invece, ne è dipendente. Per cogliere in pieno questo passaggio, è utile analizzare il rapporto che si instaura tra un determinato sistema di credenze e il ruolo che, all’interno di quello schema, è richiesto agli intellettuali di interpretare o che essi interpretano autonomamente.

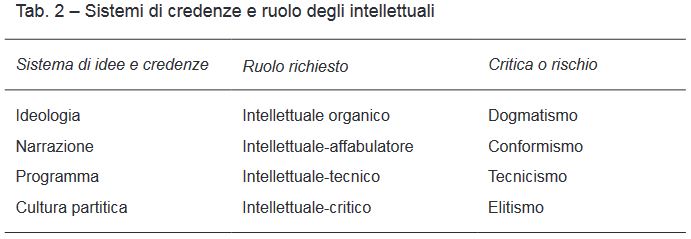

Per le ideologie, come mostra la tabella 2, il tipo di intellettuale prevalente è quello che, nella tradizione gramsciana, possiamo definire in base alla sua ‘organicità’ o appartenenza al partito cui si aderisce. Si tratta di un rapporto simbiotico, che non ammette discrepanze e che, quindi, corre il rischio, più volte notato e criticato, del dogmatismo. Quando le idee finiscono di essere (ri)pensate e vengono semplicemente credute e ripetute, le teorie diventano dogmi che non ammettono eccezioni. In merito a quel sistema di credenze che ho definito ‘narrazione’, il ruolo richiesto all’intellettuale è quello dell’affabulatore, del cantastorie che si sforza di rendere sempre più credibile il racconto che ha deciso di sostenere, più o meno disinteressatamente. Il rischio è di cadere nel conformismo, di adeguarsi a svolgere la propria parte in commedia attenendosi strettamente al co-pione. Nel caso specifico italiano, chi non si adegua, chi non accetta il racconto artificiale che viene proposto è talvolta descritto come ‘gufo’: lo iettatore di turno, addirittura nemico dell’Italia. Chi critica o non si conforma al racconto, è tenuto fuori dalla scena. Invece, quando parliamo di ‘programma’ come sistema di idee il tipo di intellettuale richiesto è quello che Bobbio chiama «esperto», cioè colui che possiede conoscenze-mezzo in grado di individuare le giuste tecniche per raggiungere uno scopo predeterminato. È il genere di intellettuale che è sempre stato debole, poco richiesto, talvolta perfino introvabile tra i partiti italiani, i quali hanno sempre preferito intellettuali-ideologi, tutto scopi e niente mezzi, sempre presi da discussioni su princìpi ultimi e del tutto disinteressati a redigere delle ‘istruzioni per l’uso’. Per finire, resta quello che ho etichettato, in mancanza di meglio, come intellettuale-critico e che si confà alla cultura di partito come specificata in precedenza. Questa figura di intellettuale è la più indecifrabile. Si situa a metà strada tra l’esperto e l’ideologo, ma non possiede né l’ossessione per la tecnica del primo né l’astrazione dogmatica del secondo. Si muove su un equilibrio incerto, in rischio perenne di cadere da una parte o dell’altra. Egli deve essere in grado di indicare quali mezzi sono più adatti o meno idonei a raggiungere un determinato fine, ma la sua attività, o responsabilità, non deve fermarsi lì: l’intellettuale deve anche sapere valutare quale insieme di tecniche è più coerente rispetto agli scopi che un individuo, un gruppo o un partito si è posto. Data la complessità dell’impresa, il pericolo è che questa categoria di intellettuali rinunci ancor prima di aver tentato: o richiudendosi nelle loro torri d’avorio a discettare di sistemi ultimi o immergendosi nello specialismo. In assenza di culture partitiche, e in parte anche come conseguenza di ciò, gli intellettuali-critici sono una rara avis in Italia. Senza partiti interessati a dotarsi di una impalcatura culturale degna di tale nome e senza intellettuali in grado di elaborare un simile sistema di idee, le possibilità che si formi una cultura politica sono pressoché nulle.

QUINTA TESI: DELLE CONDIZIONI OSTATIVE

Se in questi ultimi venticinque anni i partiti e gli intellettuali hanno preferito occuparsi d’altro piuttosto che dedicare le loro energie a costruire delle durature culture politiche, devono esistere incentivi specifici che li spingono a preferire altre attività più vantaggiose. Se i leader di partito scelgono di ricorrere a esperti di marketing elettorale o mirabilistorytellers invece di investire in seminari di approfondimento o di riflessione sull’identità partitica, avranno fatto certamente i loro conti, magari a brevissima scadenza. Lo stesso vale anche per gli uomini di cultura. Sarà anche vero, come ha recentemente sostenuto Enzo Traverso, che il «silenzio degli intellettuali critici si deve probabilmente all’interiorizzazione di una sconfitta» (Che fine hanno fatto gli intellettuali?, Verona, Ombre Corte, 2014), quella, cioè, sofferta con l’implosione delle ideologie, ma resta vero che molti altri intellettuali sono diventi loquacissimi, soprattutto in video, anche quando non si occupano di politica. Dunque, la mia quinta tesi è: politici e intellettuali italiani hanno trascurato la questione culturale perché sono esistite, e tuttora persistono, condizioni ostative oggettive che hanno reso più vantaggioso il perseguimento di altre attività o finalità. Per puri fini analitici, ho raggruppato queste condizioni ostative in tre categorie: tempi, spazi e mezzi. Quando affermo che esiste un problema di tempi da dedicare alla costruzione di una nuova cultura politica, intendo porre in evidenza il fatto che un siffatto sistema di idee, al pari delle ideologie, non si crea dall’oggi al domani e neppure si può progettare a tavolino. Tempi brevi, anche quelli di una sola campagna elettorale, possono bastare per elaborare una narrazione sufficientemente efficace e coinvolgente. Questo è ancor più vero per chi si accontenta di fondare i propri partiti su semplici programmi o pacchetti di politiche pubbliche pronte all’uso. Di tecnici dotati di un potere puramente specialistico ce n’è in abbondanza. Ma l’elabora-zione di una cultura politica richiede tempi lunghi, occasioni ripetute di riflessione, anche, eventualmente, analisi dei progetti che hanno funzionato e di quelli che si sono rivelati fallimentari. Una cultura politica vive nella tensione tra teoria e prassi, e cerca costantemente di calibrare la seconda in funzione della prima. Senza la possibilità di mettere in pratica le proprie proposte, difficilmente si potrà capire quali soluzioni funzionano (e quali no) e come esse si inseriscono in un progetto complessivo più ampio. Le culture partitiche si nutrono anche di esperienze di governo, di stabilità nell’esercizio del potere esecutivo. Per di più, oggi osserviamo livelli di volatilità elettorale ai limiti della patologia, il che rende complicato per i partiti mettere a punto progetti di azione politica a lunga gittata. Si fa molto prima a costruire messaggi politici ad hoc, possibilmente ‘targetizzati’ in base ai quei settori dell’opinione pubblica disponibili a sostenere temporaneamente un determinato partito o un certo leader. Ugualmente, la costruzione di una cultura partitica richiede spa-zi, luoghi fisici dove poter mettere a confronto, se serve anche in competizione, le diverse opzioni progettuali che esistono all’interno di un’organizzazione partitica. Per mettere a punto una narrazione efficace basta individuare un abile scrittore e un leader in grado di comunicare credibilmente una certa storia. Parimenti, un programma elettorale o di governo può essere elaborato all’interno di fondazioni o think tanks, dove i tecnici di turno, o di fiducia, indicano le strade migliori per raggiungere un certo scopo. Però, se intendiamo forgiare una nuova cultura partitica, quello che servirebbe è una rete di sedi, circoli o sezioni sparse e radicate nel territorio e capaci di intercettare le domande provenienti dalla società, di inserirle in una propria visione del mondo, di confrontarsi con esperti ed intellettuali per capire quali soluzioni sono praticabili e tra loro coerenti. Non voglio dire che le culture politiche sono possibili soltanto in presenza di partiti burocratici di bassa. Se così fosse, anche in Europa oggi troveremmo una situazione simile a quella italiana, dove le culture di partito sono azzerate. Dico, però, che tra il partito di massa e quelle strutture organizzative leggere, effimere, liquide senza nessuna presenza sul territorio esiste una via di mezzo che permetterebbe di mantenere in vita spazi per il confronto delle tesi e la progettazione di autonome proposte per la società. L’ultimo insieme di condizioni ostative riguarda i mezzi per la formazione di una cultura politica che si caratterizza per la sua ricca articolazione concettuale e l’elevato livello di astrazione. Al pari delle ideologie, anche le culture politiche sono state formate in un’epoca storica nella quale i cittadini possedevano, per riprendere le riflessioni di Sartori sull’argomento, un sapere basato sul logos, sul linguaggio, sulla capacità di astrazione concettuale. Oggi assistiamo, invece, all’irrompere di una cultura prevalentemente audio-visiva, che sa solo quel che vede o che gli viene concesso di vedere. All’homo videns, che si informa vedendo e non leggendo, è difficile sottoporre una cultura politica dove mezzi e scopi sono tenuti assieme da concatenazioni logiche o causali. È molto più semplice, ed elettoralmente remunerativo, raccontare storie semplificate nelle quali i cittadini possano immedesimarsi. La cultura di partito mal si adatta ad una politica fatta tutta per video o per immagini. Tuttavia, da un punto di vista comunicativo, oggi viviamo in un ‘sistema ibrido dei media’, dove vecchi (libri, quotidiani, radio, tv) e nuovi media (social network, blog, giornali online) interagiscono e si integrano vicendevolmente. Chi, però, vedeva nello sviluppo di internet o dei social media un correttivo per le degenerazioni della video-politica ha dovuto ben presto ricredersi. Se con la televisione il problema era di sotto-informazione e disinformazione politica, con i nuovi media si è posta la questione della sovra-informazione, e cioè dell’eccesso di notizie che produce un rumore di fondo dove non si distingue più il vero dal falso, il fatto dall’artefatto. In aggiunta, la cosiddetta digital politics ha anche comportato l’estrema semplificazione/compressione del linguaggio politico che, per risultare efficace, deve contenersi in spazi limitati, in un cinguettio di 140 caratteri. Insomma, se la cultura politica incontrava difficoltà di fronte all’homo videns, con l’ingresso dell’homo twittens quelle difficoltà non sembrano essersi risolte, ma casomai aggravate. Per concludere, lo spazio per la costruzione di culture politiche in Italia è, ed è destinato a rimanere, assolutamente ridotto. Non ci sono i luoghi, i tempi e i mezzi per elaborare una nuova, ambiziosa proposta per la società. A differenza dei tradizionali partiti europei, che una cultura politica – seppur ammaccata e discussa – continuano a conservarla, i partiti italiani sono quindi obbligati a vagare senza meta alla ricerca di narrazioni momentanee alla mercé dei leader di turno oppure ad accontentarsi di sterili programmi per l’amministrazione del presente. Con le conseguenze che conosciamo sulla qualità della democrazia in Italia.