(estratto da Paradoxa 1/2020)

1. Introduzione

Il tema non è certamente nuovo. Discutere di crisi della politica significa, infatti, tornare a sollevare un argomento che è sempre stato centrale nella storia del pensiero politico. E non è azzardato sostenere che, fin da quando esiste la politica, esiste anche una riflessione sulle sue trasformazioni o, meglio, sulla sua capacità di garantire una qualche forma di ordinata convivenza tra gli uomini. La crisi della politica è l’ombra che da sempre incombe su tutto ciò che nel corso del tempo abbiamo definito ‘politica’. Anzi, si può addirittura sostenere, forzando solo un po’ (ma non troppo) i termini, che la politica mostra il suo volto più vero e più minaccioso, proprio negli stati di crisi, quando la sua forma non riesce più a descrivere o a contenere una realtà in via di mutamento. Quindi, discutere della crisi della politica vuol dire discutere, inevitabilmente, della natura della politica. E viceversa.

Fin qui, dunque, nulla di nuovo. Ma allora perché abbiamo sentito l’esigenza di tornare a riflettere – proprio ora – su un tema classico sul quale sono state scritte migliaia di pagine? La risposta – credo – sta nella specificità della situazione attuale che ci troviamo a vivere e osservare. Certo, ogni crisi (della politica) ha la sua particolarità, i suoi tratti distintivi che la rendono diversa rispetto a quelle passate così come a quelle future. Ma ho l’impressione che questa volta la crisi sia diversa non tanto, o non soltanto, sul piano qualitativo. Questa volta la crisi è – o almeno sembra – differente anche e soprattutto sul piano quantitativo. Quello che intendo dire è che oggi attorno alla politica volteggia una quantità di condizioni critiche più numerosa rispetto al passato. Di fianco alla crisi della politica, troviamo infatti la crisi (o fine) dello Stato, la crisi (o fine) delle ideologie, la crisi del potere (politico), la crisi dei partiti, della modernità, della nazione, dell’Occidente e, ovviamente, a chiudere la lista, la crisi della democrazia. L’elenco è arbitrario e potrebbe continuare a lungo, ma è già sufficiente a mostrare che la quantità di ‘crisi’ – da meglio specificare, come faremo più avanti – attualmente in circolazione è effettivamente eccezionale rispetto ad altri periodi storici. Si può certo sostenere che la crisi della politica è – per così dire – la crisi ‘regina’, che sussume su di sé tutte le altre, però questo non serve a cancellarne le sue innumerevoli trasfigurazioni.

Un’altra ragione che rende peculiare l’attuale condizione della politica, che in parte discende da quanto abbiamo poco fa osservato, è la sua trasversalità. Mi spiego meglio. Come vedremo, ci sono tanti modi per definire o almeno descrivere la politica. Se c’è chi la considera come un fine, c’è anche chi la vede come un mezzo e nulla più. Se alcuni la definiscono a partire da un contesto o un ambito territoriale specifico, altri autori preferiscono metterne in luce il nucleo comportamentale essenziale, ossia ciò che rende unicamente ‘politica’ una determinata azione umana. Altri ancora si interrogano sulla categoria tipica che contraddistingue ‘il politico’, ma dividendosi tra chi ne intravede il carattere inevitabilmente conflittuale e chi invece ne esalta l’elemento o il momento liberatorio. Di fronte a questa enorme e inconciliabile diversità di vedute, c’è però un aspetto sul quale tutti gli approcci oggi si troverebbero a concordare: che la politica, comunque la si voglia definire, stia effettivamente attraversando una fase di passaggio, di trasformazione. In una parola, di ‘crisi’.

Infine, c’è un’altra ragione particolare che rende diversa l’attuale discussione attorno alla crisi della politica. Ma anche qui è bene intendersi. Già da tempo, per riprendere le parole di Giovanni Sartori, la politica soffre di una «crisi di identità» (Elementi di teoria politica, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 269). È un animale di difficile cattura, che sguscia via appena ci si illude di averlo afferrato. Non è facile fotografare qualcosa che è in costante movimento. Però, se in passato ci si impegnava a tratteggiarne i suoi caratteri strutturali, immodificabili (la forza, la coercizione, il potere, il comando, lo Stato, la libertà, la discussione/partecipazione ecc.), oggi questo sforzo non viene quasi più compiuto, tranne rarissime eccezioni. La beffa è che mentre la ‘statica’ della politica non viene più indagata, la sua ‘dinamica’, e cioè il suo trasmutarsi e diluirsi in mille rivoli, viene continuamente vivisezionata fino a sfiorare il feticismo. Così ci troviamo a discutere, solo per fare qualche esempio, di una politica digitale dispersa tra i tanti nodi della Rete, oppure di una biopolitica quasi tutta ripiegata sul personale-individuale o, ancora, di una politica globale nel quale l’elemento squisitamente politico è diventato così evanescente da scomparire.

Di fronte a questa evaporazione, almeno apparente, della politica, è forse opportuno tornare a riflettere su quelli che sono i veri nodi della questione e che servono a comprendere meglio le sfide che la politica sta affrontando o dovrà affrontare nei prossimi anni.

2. ‘Crisi’ e ‘politica’: di cosa parliamo quando ne parliamo?

Se siamo d’accordo a parlare di crisi della politica, il disaccordo inizia appena cerchiamo un’intesa su cosa si debba intendere rispettivamente per ‘crisi’ e per ‘politica’. Soprattutto sul secondo corno del problema, i dubbi e i dissidi sono tali e tanti che è difficile trovare un terreno d’incontro o una definizione in grado di accontentare tutti. Peraltro, non va mai dimenticato che approcciare teoricamente il concetto di ‘politica’ vuol dire, seguendo Carl Schmitt, affrontare «un problema di portata smisurata» (Le categorie del ‘politico’, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 185). Quindi, non è possibile risolvere, qui e ora (e, forse, mai), un problema tanto antico e complesso. Quello che possiamo fare, e che è utile nell’ottica della nostra trattazione, è offrire una panoramica sintetica di quelli che sono i principali approcci allo studio della politica, per provare poi successivamente a metterne in luce gli elementi di tensione o di crisi nella situazione storica attuale.

Riducendo all’estremo la varietà di definizioni che, nel tempo, sono state elaborate per il concetto di politica, se ne possono enucleare tre grandi famiglie (peraltro molto variegate al loro interno). La prima è quella di chi considera la politica come una sfera di azione, cioè un contesto particolare (sito, sede, luogo, ambito) che serve a dare una connotazione specifica – e specificatamente politica – ai comportamenti degli individui che avvengono al suo interno. In questo senso, non è il chi, il che cosa e neanche il perché a fornire un significato politico all’azione umana. Ciò che rende ‘politica’ la politica è il dove. È qui che troviamo le numerose definizioni cosiddette locazionali che identificano la politica con quell’insieme di attività, relazioni e comportamenti che hanno luogo in un contesto specifico, sia esso la polis, l’Impero, lo Stato-nazione e qualsiasi altra forma di ‘associazione politica’ (Verband) in senso weberiano.

Ovviamente, non basta il luogo a definire la politica, anche se ne è un elemento necessario. Ciò che manca è il fatto che la sussistenza di queste particolari associazioni di uomini, osservabili «entro un dato territorio con determinati limiti geografici», siano «garantite continuamente mediante l’impiego e la minaccia di una coercizione fisica da parte dell’apparato amministrativo» (Max Weber, Economia e società, Edizioni di Comunità, Milano, 1980, p. 53). Quindi, è l’unione di un luogo specifico con un mezzo particolare a fornire i caratteri essenziali della politica. Nel tempo possono cambiare i confini del contesto territoriale e l’organizzazione istituzionale al suo interno, ma l’essenziale è che a qualcuno al suo interno sia affidato il legittimo monopolio dell’uso – o della minaccia – della forza. In epoca moderna, la politica è stata identificata con quella particolare associazione che si è venuta a formare in Europa tra il XVI e il XIX secolo e a cui si è dato il nome di Stato nazionale. Così, la politica era tutto ciò che riguardava o toccava lo Stato. E quando poi, soprattutto a partire dal XX secolo, la definizione di Stato stava troppo stretta a una politica che si andava rapidamente allargando e democratizzando, all’involucro statale si è sostituita la più accogliente e malleabile nozione di ‘sistema politico’. Un involucro diverso e più complesso, ma l’essenza del politico, seppur slegata dallo Stato, rimaneva sostanzialmente immutata.

Un secondo gruppo di definizioni raccoglie quelle concezioni della politica che potremmo definire comportamentali, e che servono appunto a mettere in luce il quid sui di ogni comportamento politico. In questo caso non importa più il dove, vale a dire il contesto all’interno del quale avviene una determinata azione sociale. Ciò che conta è il perché, cioè la ragione che spinge alcuni individui a comportarsi in un certo modo (attendendosi certi risultati/valori) e non in altri. Per quanto sia complesso – e certamente arbitrario – ricondurre ad unità una pluralità di definizioni di (azione) politica, è possibile identificare un nucleo fondamentale da cui tutte quelle concezioni si irradiano. E quel nucleo è composto dal potere, sia esso inteso come oggetto della contesa tra individui o gruppi (la weberiana «lotta per il potere»), oppure come un’attività sociale che mira a influenzare in maniera stringente le azioni o le volontà di altri uomini. Per usare la felice espressione di Bertrand De Jouvenel, c’è politica ogni qualvolta assistiamo al «muovere dell’uomo da parte dell’uomo» (La teoria pura della politica, Milano, Giuffrè, 1997 p. 136).

È ovvio che una concezione così scarna, proprio per la sua natura ‘nucleare’, rischia di disperdersi in ogni anfratto, perdendo parte del suo potenziale teorico ed esplicativo. Non a caso gli sforzi successivi di definizione della politica hanno provato, se non a delimitarne, quantomeno a specificarne gli ambiti di applicazione. In questa direzione si sono mossi, in momenti diversi, sia Mario Stoppino (Potere e teoria politica, Milano, Giuffrè, 2001) che, più recentemente, Stefano Bartolini (The Political, Londra-New York, Ecpr Press-Rowman & Littlefield, 2018). Il primo ha contribuito soprattutto a enucleare i tratti fondamentali di un comando prettamente politico, il quale non consiste soltanto nell’atto dell’istigazione o nella direttiva, ma anche, e forse soprattutto, nell’atto della ricezione, cioè nell’accettazione della volontà espressa tramite il comando. È un passaggio importante perché consente di mettere in rilievo non tanto l’esercizio del potere, ma piuttosto la reazione derivante da quell’esercizio. È lungo questo percorso che Stoppino può arrivare a definire l’azione politica come quella specifica attività avente come fine la garanzia di conformità, ossia una situazione in cui la catena di comando, incluse le sue decisioni, è stabilmente e universalmente accettata. Ed è esattamente su questo piano che può essere analizzato anche l’indebolimento o il fallimento della politica, ovvero la sua incapacità di conservare una condizione di conformità stabile e generalizzata.

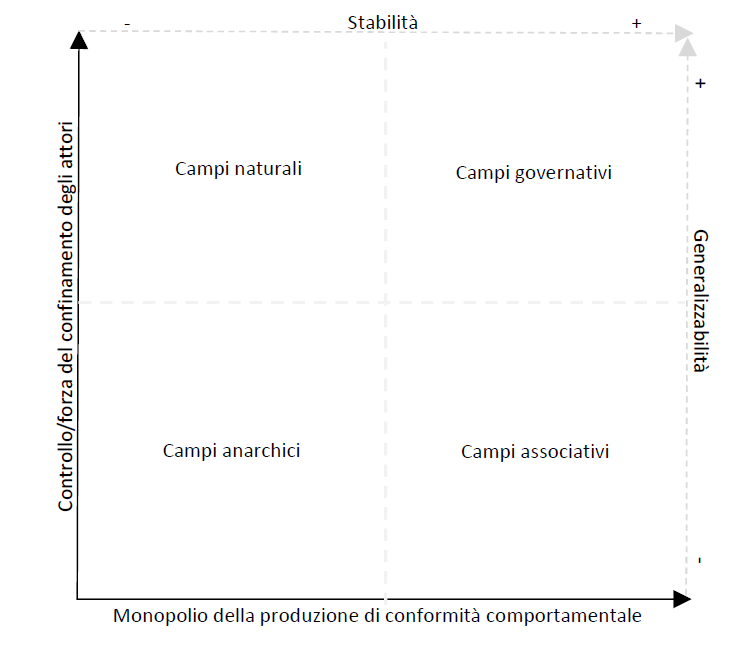

Nel caso di Bartolini, lo sforzo si è concentrato soprattutto sulla necessità di delimitare lo spazio – o il ‘campo’ – all’interno del quale può avvenire quella ricerca di conformità comportamentale che sta al cuore della politica. È un contributo interessante anche perché funge da ponte tra i due tipi di definizione del politico che abbiamo visto fin qui (locazionale e comportamentale) e permette di dare un ancoraggio spaziale a una concezione della politica che altrimenti risulterebbe inutilizzabile. Questo ancoraggio avviene facendo ricorso a due diverse dimensioni. La prima è quella dell’intensità con cui gli attori sociali sono confinati all’interno di un determinato campo sociale. Non si tratta – si badi bene – soltanto di un confinamento spaziale, geografico o legato a determinate risorse. Di fianco a questo confinamento territoriale, c’è anche quello di tipo funzionale, che serve a trattenere, in maniera più o meno stringente, gli individui all’interno di una determinata interazionale sociale (attraverso ordinamenti istituzionali, strutture organizzative, riconoscimento di diritti, giurisdizioni ecc.). Ovviamente, più il confinamento è intenso (e, dunque, le possibilità di uscita dall’interazione sono scarse), più sarà necessario individuare forme, istituzioni e strutture in grado di garantire una situazione di conformità comportamentale.

La seconda dimensione riguarda invece la natura del comando o, per essere più precisi, l’origine della richiesta di conformità. Se questa richiesta proviene da un attore (individuale o collettivo) che, à la Weber, possiede il monopolio dell’uso della forza, siamo nell’ambito di quella sfera di «decisioni collettivizzate sovrane» che per Sartori erano la quintessenza della politica. In tutti gli altri casi, dove il monopolio dell’uso della forza è incerto, erratico o assente, diventa altamente improbabile ottenere stabilmente conformità nel comportamento degli altri attori.

Non è necessario ripercorrere ora tutte le possibili combinazioni derivanti dall’incrocio delle due dimensioni appena delineate e riportate schematicamente nella Fig. 1. Ciò che merita sottolineare, ai fini della nostra trattazione, sono due aspetti. Primo: la politica, intesa come quell’attività di ricerca di conformità comportamentale, si sviluppa in ogni campo sociale (sia di tipo anarchico, naturale, associativo o governativo), ma solo nei contesti in cui le decisioni sono ‘sovrane’ assistiamo alla comparsa di un’istituzione terza specializzata nella fornitura – intesa come produzione e distribuzione – di conformità garantita. Secondo: come mostra sempre la Fig. 1, la dimensione del monopolio della forza e quella del confinamento degli attori sono strettamente connesse agli esiti della richiesta di conformità comportamentale, nel senso che più i confini territoriali-funzionali sono ‘forti’ e il comando è concentrato in senso monopolistico, più la conformità sarà stabile o duratura nel tempo e generalizzabile a tutti gli attori appartenenti al campo.

Su questo punto non merita, per ora, aggiungere di più, se non una piccola postilla che ci tornerà utile nel prossimo paragrafo. Per una pluralità di ragioni, per lo più note, oggi sia il confinamento degli attori all’interno dello Stato nazionale sia il monopolio nella fornitura di conformità garantita si sono fortemente indeboliti o sono stati messi in discussione. Di conseguenza, quella forma di conformità che, attraverso la costruzione dello Stato-nazione, era stata garantita in maniera stabile e generalizzata oggi è scricchiolante e, con essa, la politica.

Fig. 1 – Politica, tipo di ‘campo sociale’ e caratteristiche della conformità comportamentale

Per riprendere la nostra panoramica sulle principali definizioni della politica, siamo arrivati ora al terzo gruppo. In questo caso l’interrogativo di fondo non riguarda né il dove (where is politics?) né il perché (why politics?), ma il che cosa. La domanda che fa da filo condutture a queste concezioni diventa what is politics? Ci troviamo, quindi, al cospetto di definizioni essenziali, nel senso che provano a cogliere l’essenza ultima, il motivo scatenante della politica. In questo caso, l’autore di riferimento – non l’unico, ma certamente il più rilevante – è il filosofo e giurista tedesco Carl Schmitt che, nel suo tentativo di identificare la ‘categoria’ del politico, la individua non tanto nella nota contrapposizione amico-nemico, ma nell’intensità estrema con cui avviene questo scontro. Nelle parole dello stesso Schmitt, la ‘contrapposizione politica è la più intensa ed estrema di tutte e ogni altra contrapposizione concreta è tanto più politica quanto più si avvicina al caso estremo, quello del raggruppamento in base ai concetti di amico-nemico’ (Le categorie del ‘politico’, p. 112).

Al di là delle critiche, molte e numerose, sia sul piano sostanziale che metodologico, questa definizione ha avuto un doppio merito. Innanzitutto, nel suo tentativo di raggiungere l’essenza della politica, Schmitt si è sbarazzato di un particolare ancoraggio spaziale o territoriale. Se da Hobbes fino a Weber, per quanto in maniera diversificata, la politica in quanto potere era stata associata allo – e confusa con lo – Stato, con Schmitt questo legame si spezza. E infatti assistiamo al passaggio dalla discussione sulla ‘politica’ nella sua territorialità statuale a quella sul ‘politico’ nella sua intima essenza.

In secondo luogo, l’enfasi sulla contrapposizione estrema amico-nemico permette, oggi più di ieri (vale a dire ai tempi di Schmitt), di non eliminare l’elemento del conflitto, anche nel suo stato latente o dormiente, dall’orizzonte della politica. In un contesto storico relativamente pacificato, almeno in Occidente, è forte la tentazione di concentrarsi unicamente sulla dimensione orizzontale della politica, fatta principalmente di partecipazione e deliberazione pubbliche, dove – per dirla con Schmitt – lo Stato diventa società. Con il rischio, però, di perdere di vista la sua dimensione verticale, all’interno della quale gli elementi del comando, della forza, dell’obbligo, dell’ordine, della guerra come ‘presupposto sempre presente’ mantengono una posizione privilegiata. Anche per questo, nonostante i suoi limiti, il riferimento alla nozione del ‘politico’ elaborata da Carl Schmitt continua ad essere dannatamente utile.

Dopo questa arbitraria rassegna sulle definizioni della politica, è venuto il tempo di tirare le somme rispetto a quanto abbiamo fin qui illustrato. I tre gruppi di definizione – locazionale, comportamentale, essenziale – sono utili ai nostri fini perché, mettendo in risalto il loro elemento caratterizzante o definente, ci consentono di individuare quelli che sono oggi gli elementi critici. Nel caso delle definizioni che mettono al centro un particolare contesto (sfera, sito, luogo), non possiamo fare a meno di constatare la crisi di quella particolare associazione politica che comunemente chiamiamo Stato, le cui caratteristiche di fondo sono sostanzialmente tre: 1) il controllo di un territorio delimitato da confini; 2) un rapporto stabile con una comunità di persone dotate di diritti di cittadinanza; 3) la titolarità della sovranità, nei rapporti sia interni che esterni al territorio statuale. Se sono queste le condizioni che definiscono uno Stato nazionale, si tratta di condizioni oggi chiaramente – per usare un eufemismo – in stato di tensione. Come ha scritto Sabino Cassese, i «confini divengono manipolabili. La cittadinanza perde importanza. La sovranità da esclusiva diventa condivisa» (Territori e potere, Bologna, Il Mulino, 2016, p. 72). In pratica, tutto ciò che contribuiva a fare uno Stato, ora sembra contribuire a disfarlo, o quantomeno a indebolirlo. E naturalmente, se si identifica la politica nello Stato o, come diremmo oggi, nel sistema politico nazionale, questo disfarsi statale è un bel problema. Anzi, forse è il problema principale.

È ovvio che non se la passano meglio neppure quelle definizioni che abbiamo chiamato comportamentali e che, in forme molto diverse tra loro, hanno al loro centro le nozioni di (ricerca del) potere o di (richiesta di) conformità. Qui sta peraltro anche la vexata quaestio della sovranità e, a cascata, della sua titolarità. Quanto è efficace oggi il potere politico rispetto ad altre forme di potere, a partire da quelle economiche e tecno-scientifiche? Quante probabilità ha concretamente di ottenere e garantire una conformità duratura se molti degli attori coinvolti sfuggono sempre più facilmente alla sua presa? Come può rimanere sovrana una decisione quando la collettività che dovrebbe recepirla e implementarla può aggirarla fino al punto da neutralizzarla? Com’è possibile identificare il sovrano – ossia, seguendo Schmitt, colui che ‘decide sullo stato di eccezione’ – se la competenza su quella stessa decisione non è più esclusiva, ma sempre più spesso confusa e condivisa? Di conseguenza, anche chi basa la definizione della politica sull’elemento comportamentale è costretto a prendere atto che le motivazioni sottostanti si stanno vieppiù indebolendo.

Infine, siamo rimasti con le definizioni essenziali, quelle che hanno preteso di identificare la natura profonda o la categoria fondamentale del ‘politico’. Tra le più note, abbiamo preso in considerazione quella di Carl Schmitt che vede nella conflittualità intensa ed estrema l’essenza della politica. Anche in questo caso, non possiamo non notare una tendenza chiara, soprattutto nel corso dell’ultimo trentennio, che va proprio nella direzione di negare o soffocare quella conflittualità tipica della politica (non solo) schmittiana. Senza aderire a una concezione estrema del conflitto, va riconosciuto – come fa di recente Roberto Esposito – che il politico «nasce dal contrasto tra due entità definite dalla loro contrarietà» (Politica e negazione, Torino, Einaudi, 2018, p. 6). In questo senso, la politica è, o almeno presuppone, la negazione, intesa come l’identificazione del soggetto politico a opera del ‘nemico’. Oggi è proprio questa negazione costitutiva della politica ad essere, paradossalmente, rinnegata. Può cambiare l’etichetta che descrive il fenomeno – ‘fine della storia’, ‘fine delle ideologie’, ‘fine delle grandi narrazioni’ – ma resta il dato di fatto che l’idea stessa dell’arena conflittuale è stata, più o meno volontariamente, accantonata. È questo, ad esempio, quello che intende Chantal Mouffe quando parla di «visione post-politica» o di post-political Zeitgeist per descrivere la condizione contemporanea in cui si «rifiuta di riconoscere la dimensione antagonistica costitutiva del “politico”» (Sul politico, Milano, Mondadori, 2005, pp. 1-2). Siamo, così, alla rimozione o, per meglio dire, alla negazione della negazione che dà forma e contenuto alla politica.

È chiaro che non bisogna farsi ingannare dalle apparenze o dalle formule di grido perché sappiamo benissimo che, dietro la retorica dell’esaurimento delle ideologie, si muove «un processo di unificazione e di conformismo ideologico nel quale il discorso della fine delle ideologie maschera il disegno del trionfo di una sola ideologia» (Domenico Fisichella, Crisi della politica e governo dei produttori, Roma, Carocci, 2007, p. 286). Però, l’ideologia della fine delle ideologie ha avuto sinora la forza di rimuovere non tanto il conflitto in sé, ma il discorso sul conflitto dalle nostre agende pubbliche. Facendo prevalere una visione irenica, esclusivamente consensuale e ispirata a una concezione tecnica/tecnocratica della convivenza sociale. Insomma, una politica depoliticizzata, alla quale è stata rimossa quella componente conflittuale che invece ne rappresenta, se non il nucleo, certamente un tratto ineliminabile.

Dunque, qualunque sia la base di partenza per analizzare e definire la politica, il punto di arrivo sembra essere sempre lo stesso: una situazione di crisi che tende a metterne in dubbio i fondamenti o a rendere irriconoscibili alcune delle sue caratteristiche essenziali. La crisi di identità della politica oggi sembra essersi acuita, provocando una situazione di disordine nelle nostre democrazie che ora, seppur brevemente, è bene passare a descrivere.

3. Del disordine politico nelle democrazie contemporanee

Finora ci siamo tenuti sul vago, discutendo in astratto sia della politica che della sua crisi. Ma che cos’è che può spiegare oggi, in concreto, quella condizione critica della politica che abbiamo descritto nelle pagine precedenti? Da dove deriva quell’acuirsi della crisi di identità della politica? Anche qui, per rispondere è utile ripartire da Schmitt: «ciascuno degli innumerevoli mutamenti e rivoluzioni della storia e dello sviluppo umano ha provocato nuove forme e nuove dimensioni di raggruppamento politico, ha distrutto edifici politici precedenti, ha provocato guerre esterne e guerre civili ed ha ora aumentato ora diminuito il numero delle unità politiche organizzate» (Le categorie del ‘politico’, p. 129). Per noi, inevitabilmente, il punto di partenza è rappresentato da quel particolare «raggruppamento politico» che è lo Stato-nazione. È lì dentro, infatti, che con alterne fortune è stato contenuto lo sviluppo della politica, intesa sia come luogo, che come azione e anche nella sua essenza ‘categorica’. Nel corso degli ultimi cinque secoli il ‘politico’ ha progressivamente trovato ospitalità all’interno dello Stato nazionale. Non si è trattato di un processo né semplice né lineare, ma col tempo, soprattutto dopo avere domato a caro prezzo le pulsioni di dominio imperiale, è riuscito a garantire un orizzonte di pace e stabilità. Per dirla con le espressioni utilizzate nel paragrafo precedente, ha conseguito una condizione di conformità stabile e generalizzata.

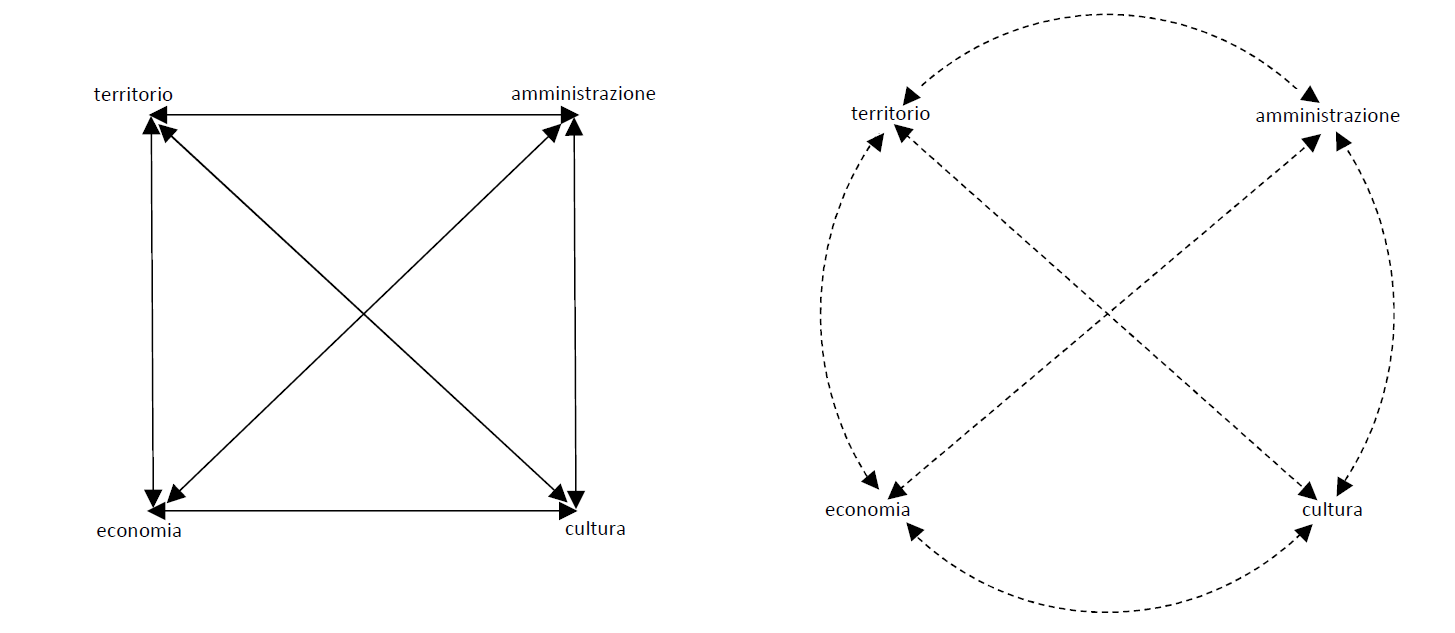

Oggi, quella condizione di stabilità della politica appare quantomeno scricchiolante, ma per cogliere in pieno la portata della trasformazione attuale è opportuno osservarla in prospettiva storica. Riducendo all’essenziale un processo di quasi cinque secoli, possiamo dire che lo Stato nazionale è riuscito in un’operazione complessa di costruzione, sovrapposizione e rafforzamento dei confini sia territoriali che funzionali, culturali ed economici. È stata questa – se così vogliamo definirla – la grande quadratura del cerchio che abbiamo osservato col formarsi dello Stato-nazione. Soltanto a titolo esemplificativo, ho abbozzato nella Fig. 2 (nell’immagine a sinistra) i principali termini della questione, vale a dire le dimensioni attorno alle quali si sono imposti i confini nazionali: il territorio (i confini spaziali), l’amministrazione (i confini legali e funzionali), la cultura (i confini culturali) e infine l’economia (i confini economici, del mercato, del lavoro e della finanza). Alla fine del processo di costruzione statuale-nazionale, queste quattro dimensioni si sono ritrovate intrecciate strettamente le une alle altre e i diversi tipi di confini erano grosso modo coincidenti. I confini territoriali, rafforzati da un idem sentire nazionale (i confini culturali), definivano lo spazio all’interno dei quali vigevano i confini funzionali (diritto pubblico e amministrativo), i quali a loro volta contribuivano a imbrigliare o regolare i confini economici del mercato, della finanza e del lavoro.

Queste sono state le «categorie spaziali della modernità politica», che ne facevano una costruzione geometrica indubbiamente potente, al cui interno si strutturava e si rafforzava la politica. Nelle parole di Carlo Galli, in «età moderna è insomma la politica, attraverso il suo portatore, lo Stato, a differenziare lo spazio», a definire cioè chi è incluso e chi ne è escluso (Spazi politici, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 57). È forse appena il caso di ricordare che è all’interno di questa costruzione geometricamente sigillata che si è sviluppata e consolidata la democrazia liberale. Al di fuori di questa particolare quadratura del cerchio, come ci ha ricordato Ralph Dahrendorf, non si conoscono altri regimi liberaldemocratici stabili e funzionanti. E Dahrendorf, peraltro, non si limitava a dare un giudizio storico, limitato al passato, ma allungava lo sguardo anche sul futuro, sostenendo che «oltre gli Stati-nazione, noi non troveremo mai istituzioni appropriate per la democrazia» (Dopo la democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 49). Se sul futuro possiamo comunque – per ottimismo della volontà – lasciare aperti alcuni spiragli, sul passato la sentenza non ammette appelli.

Fig. 2. – L’ordine politico nazionale e la condizione post-nazionale

Se proviamo a osservare la situazione politica attuale (vedi Fig. 2, immagine a destra), dobbiamo osservare che tutti i cardini della costruzione more geometrico dello Stato nazionale sono oggi messi in discussione. Anzi, e peggio, se in passato erano vettori di stabilità, ora sono produttori di tensioni e rischi. Tutti quei confini che, almeno fino a venti o trenta anni fa, continuavano ad essere coincidenti e, quindi, auto-rafforzantisi, adesso si stanno disgiungendo fin quasi a confliggere. Alcuni esempi su questo punto possono essere utili.

Partiamo dal rapporto tra territorio (confini spaziali) e cultura (confini culturali). Che cosa ci dicono, ad esempio, le tensioni sempre più forti tra i nazionalisti spagnoli e gli indipendentisti catalani? Dopo un referendum in cui oltre il 90% dei votanti si era espresso a favore dell’indipendenza, il Tribunale costituzionale spagnolo ha dichiarato illegale la consultazione e, quindi, nullo il risultato. Innescando così un conflitto istituzionale ancora in corso e bloccando di fatto il funzionamento della politica nazionale, costretta a ripetere le elezioni generali quasi annualmente per trovare una soluzione a una situazione tuttora bloccata.

Una vicenda simile, anche se meno drammatica, si era già proposta in Scozia nei confronti del Regno Unito, con la richiesta di indipendenza promossa da una parte di cittadini scozzesi. Un’istanza locale che peraltro ha trovato nuovo slancio dopo la decisione dello stesso Regno Unito di fuoruscire dall’Unione Europea. In quest’ultimo caso – quello della Brexit – abbiamo assistito, in realtà, a una contrapposizione tra quelli che erano i ‘nuovi’ confini funzionali (amministrativi e giuridici) dell’UE e i ‘tradizionali’ confini territoriali inglesi, che hanno finito per prevalere dopo un referendum nel 2016 e la vittoria del brexiter Boris Johnson alle elezioni generali del dicembre 2019. Ad ogni modo, sia nel caso spagnolo che in quello inglese ciò che è emerso è uno scontro sulla titolarità della sovranità, da riportare sul piano ‘regionale’ per la Catalogna o su quello nazionale per il Regno Unito. Uno scontro tutto politico, per stabilire qual è l’attore a cui spetta il monopolio del comando e della produzione di conformità.

Un altro caso di crescente tensione tra i diversi confini dello Stato-nazione – altrettanto noto e denso di implicazioni politiche – è quello avvenuto in Grecia sull’onda della crisi economica scoppiata nel 2011. In questa particolare circostanza, i confini ad entrare maggiormente in conflitto erano, da un lato, quelli amministrativi (sia della Grecia che dell’UE), e dall’altro quelli economici. Il climax in questo confronto si è raggiunto nel 2015, quando con un referendum consultivo oltre il 60% degli elettori greci ha rigettato il piano di salvataggio elaborato dalla cosiddetta Troika (Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale). Nonostante l’esito del voto, il governo guidato da Tsipras è stato costretto dalle ‘minacce’ dei mercati internazionali e dalle imposizioni/decisioni delle istituzioni sovranazionali ad accettare la versione iniziale del salvataggio. Senza entrare nel merito delle decisioni e delle valutazioni dei creditori/investitori internazionali, è lecito chiedersi anche in questo caso dove risieda concretamente la sovranità. Nella volontà popolare espressa attraverso il referendum? Nelle decisioni intergovernative raggiunte su scala sovranazionale? Oppure nei mercati finanziari che sfuggono alle prese e al controllo delle istituzioni nazionali? Ognuno può dare la risposta che preferisce, ma è chiaro che la disconnessione di quei confini che lo Stato-nazione era, invece, riuscito a far combaciare ha gettato un alone di incertezza sulla politica e sulla sua identità.

Tuttavia, non è necessario ricorrere a ‘casi estremi’ per mostrare le difficoltà che sta attraversando la politica in questa fase di passaggio post-nazionale. Anche al di là di questi momenti ‘eccezionali’, ci sono fenomeni ormai strutturali che da tempo spingono per trascendere/travolgere le tradizionali barriere dello Stato-nazione. Non è questo che intendiamo quando parliamo di globalizzazione? Cioè, di quel processo – ormai attivo su scala planetaria – di «sconfinamento, sfondamento di confini, deformazioni di geometrie politiche» tipiche dell’età moderna (C. Galli, Spazi politici, p. 133)? Si tratta, per inciso, di un fenomeno che ha ripercussioni tanto sul piano economico quanto su quello culturale. Da un lato, oggi i mercati, i processi di produzione, gli scambi economici avvengono su una scala che va ben al di là dei confini sia territoriali che funzionali dello Stato. La nascita stessa delle imprese transnazionali segna «la fine del “contenimento” dell’illimitato nel “limitato”, cioè di uno dei presupposti spaziali della politica moderna, del comando della politica sull’economia, o almeno della possibilità di dare all’economia e alla società una figura e una forma politica» (ibidem, p. 135). Di fronte a un’economia sconfinata, i vecchi confini statuali si trovano smarriti e impotenti.

Lo stesso vale, dall’altro lato, per il piano culturale, che prevede uno spostamento sempre più frequente e frenetico di persone, idee, culture, mode, simboli. Il processo di nation-building che aveva portato alla costruzione di culture nazionali relativamente omogenee, in alcuni casi sfociate in nazionalismi, oggi si trova sfidato da vere e proprie controspinte che sorvolano lo Stato-nazione. La formazione di un’identità e di una cultura sovranazionali su scala europea, per esempio, va in questa direzione. Così come vanno nella stessa direzione di indebolire l’impianto culturale dello Stato nazionale gli imponenti processi migratori che abbiamo registrato in Europa nell’ultimo decennio. E i numerosi partiti che sono nati o si sono rafforzati cavalcando un risentimento nazionalista o sciovinista non fanno altro che dare voce a chi si oppone allo sgretolamento di una cultura nazionale o allo spaesamento che ne consegue.

Proprio per questo, oggi, una delle faglie principali di conflitto in Europa corre lungo queste dimensioni, a cavallo soprattutto tra la rivendicazione delle proprie origini territoriali e la difesa delle proprie radici culturali. Da una parte, c’è lo Stato che, a conferma dalla propria etimologia, indica qualcosa di ben saldo, statuario e stazionario, che sta fermo nel posto in cui si trova. Dall’altra parte ci sono invece le nuove dinamiche della globalizzazione, che hanno fatto della mobilità e della fluidità il loro tratto distintivo. Così, il confronto politico non passa più tra chi sta dentro e chi sta fuori, ossia tra due staticità, ma tra la dinamica di chi sta sempre in movimento, sempre altrove (anywhere), e la statica di chi si sente al sicuro soltanto nella propria ‘piccola patria’, ovunque essa sia (somewhere).

Naturalmente, la lista delle tensioni che emergono dalla de-formazione dello Stato nazionale potrebbe continuare a lungo e basterebbe sfogliare un quotidiano, in una data qualsiasi, per trovarne qualche nuovo esempio. Ma i casi che abbiamo discusso sono più che sufficienti a mostrare che lo spazio all’interno del quale si è sviluppata la politica nel corso degli ultimi secoli non riesce più a contenerla e a strutturarla in maniera adeguata. Quella perfetta quadratura del cerchio non è più in grado, cioè, di inquadrare i problemi di una politica che pulsa in uno spazio globale post-nazionale. Il che, come vedremo, produce inevitabili contraddizioni all’interno dello Stato nazionale e in quel che resta della sua politica domestica, sempre meno facilmente addomesticabile.

4. Le conseguenze del disordine politico

Parlare di globalizzazione e di superamento dei confini nazionali porta, forse inevitabilmente, a proiettare il discorso verso l’esterno, a inseguire le dinamiche su una scala più ampia che non sia quella invece tipica della statualità. Ovviamente, si tratta di un riflesso comprensibile, ma che rischia di mettere in ombra quelle che sono, in realtà, le conseguenze più rilevanti per la (crisi della) politica e che possono essere meglio comprese se osservate dal basso, mantenendo una prospettiva nazionale. Anche perché se c’è un aspetto che finora non abbiamo sottolineato in modo adeguato è il rapporto esistente tra la forza dei confini esterni di uno Stato e il consolidamento delle strutture politiche interne.

Questa è, del resto, la lezione che ci arriva dall’esperienza dello Stato-nazione: più i confini territoriali e funzionali sono ‘sigillati’ e riducono le possibilità di exit, più sono forti gli incentivi a strutturare internamente la politica attorno a istituzioni, ordinamenti e gerarchie ben definite. Sono questi i contesti dove – per riprendere l’espressione di Mario Stoppino – la «produzione politica», intesa come la creazione di una rete multilaterale di conformità garantite, raggiunge i livelli più elevati. Si tratta cioè di ambiti in cui esistono ordinamenti vincolanti, dai quali i singoli attori difficilmente possono sfuggire. In altri termini, si dà effettiva garanzia di cooperazione sociale, e quindi «produzione politica», «solo a patto che tutti gli attori interessati non siano liberi di mettere in pericolo la stabilizzazione e (generalizzazione) della conformità per gli altri» (Potere e teoria politica, p. 246). Ma questa è esattamente la condizione che è saltata – o si è fortemente incrinata – per effetto di tutti quei fenomeni di trascendenza dei confini statuali e nazionali che abbiamo descritto in precedenza e che hanno avuto due effetti di assoluto rilievo.

Da un lato, una progressiva riduzione della «produzione politica», che possiamo tradurre come una crescente incapacità nell’ottenere comportamenti conformi alle richieste politiche provenienti dall’interno del sistema. Con il paradosso che la politica non sarebbe più in grado, o non avrebbe più la forza e le risorse, di «produrre politica», cioè di fare il suo mestiere. Dall’altro lato e come conseguenza rispetto a quanto abbiamo appena detto, una graduale destrutturazione delle istituzioni politiche esistenti, sempre più inefficaci e incapaci di incanalare o condizionare il comportamento degli attori. Questo è, in sintesi, lo stato della politica dopo lo Stato, ed è una condizione che ha implicazioni dirette sul funzionamento dei sistemi politici contemporanei. Vediamo quali, avviandoci così verso le conclusioni.

La prima conseguenza della crisi della politica intesa come crescente incapacità di garantire cooperazione sociale e stabile conformità va sotto il nome di disaffezione nei confronti della politica stessa e degli attori che se ne fanno promotori (istituzioni, governi, parlamenti, partiti, organizzazioni corporative ecc.). Qui i dati sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e organizzazioni statali sono più che eloquenti: 20% per lo Stato, 15% per il parlamento, 9% per i partiti (Demos, XXII Rapporto gli italiani e lo Stato, 2019). L’impotenza della politica si riflette così nella sfiducia verso la politica. Un fenomeno, peraltro, rinforzato da un nuovo modo di intendere e di praticare la politica da parte soprattutto dei politici di professione (un tema indagato da Sofia Ventura in questo fascicolo). Nel momento in cui il potere politico è sempre più impotente e, nell’efficace espressione di Peter Mair, si trova a dover «governare il vuoto», cioè il nulla, al politico non resta che il racconto, la narrazione, lo storytelling. In questo caso, il passaggio è dalla politics al cosiddetto politicking, alla mimica della politica o, secondo il Macmillian Dictionary, a quella forma di «attività politica compiuta da qualcuno che è interessato soltanto a fare cose a proprio vantaggio e non ad aiutare altre persone». Siamo così alla messinscena della politica, ma non tanto – come l’avrebbe intesa Hannah Arendt – come un atto performativo finalizzato alla costruzione di una sfera o di ‘mondo’ pubblico, bensì come una privatizzazione intimista della vita pubblica che ha il solo scopo di camuffare l’impotenza crescente della politica. Non a caso, appena questi nuovi leader/politici di professione arrivano al potere vedono sgonfiarsi il proprio consenso dopo una fugace luna di miele elettorale.

La seconda conseguenza è la produzione dell’antipolitica. Il concetto di antipolitica ha una storia lunga e travagliata, che viene ripercorsa – e anche, talvolta, giustamente criticata – da Dino Cofrancesco in questo fascicolo. Qui non ci interessa indagare la sua utilità analitica, ma è sufficiente mettere in luce come il codice retorico antipolitico, con la sua critica verso il ‘vecchio’ establishment politico mischiata a una modica dose di qualunquismo, altro non è che un rito catartico per la politica contemporanea, costretta a guardarsi allo specchio e ad ammettere le proprie debolezze. È ovvio che l’antipolitica è sempre esistita, o almeno non nasce in congiunzione con quella particolare crisi della politica che abbiamo fin qui esaminato. Ma è altrettanto ovvio che l’antipolitica si alimenta e cresce in quelle fasi in cui la politica tradizionale non riesce a svolgere i propri compiti essenziali.

La terza conseguenza si può definire come colonizzazione della politica. Man mano che il potere politico si destruttura e retrocede dalle funzioni che gli sono proprie, altri poteri – economici, scientifici, giuridici – ne prendono il posto o almeno ci provano. Uno di questi, soprattutto nel caso italiano, è il potere giudiziario che, con o senza dolo, si trova sempre più spesso a invadere alcune prerogative tipiche della politica. Un fenomeno analizzato nel dettaglio da Patrizia Pederzoli nel suo articolo per questo fascicolo. Ma sono altre e, forse, anche più agguerrite le forze che intendono impadronirsi del politico. Da un lato, c’è il potere economico, in particolare quello delle grandi corporation multinazionali: liberate dai lacciuoli del governo e del controllo nazionale, le forze dell’economia globale sono oggi in grado di dettar legge sugli ordinamenti statali oppure – ed è l’altra faccia della medaglia – di eluderli appena lo ritengono più vantaggioso. Dall’altro, ci sta invece la tecnica o l’ideologia tecnocratica, intesa soprattutto come una forma di neutralizzazione della politica e delle possibilità di conflitto che vi sono connaturate (si veda, su questo, il contributo di Giacomo Marramao). Tutti gli episodi di slittamento decisionale dalle sfere politiche/elettive nazionali ad agenzie ‘tecniche’ sovra- o subnazionali rientrano nella categoria della neutralizzazione della politica, nel tentativo appunto di depoliticizzarla. Con tanto di conseguenti slittamenti linguistici – come nel caso del passaggio sempre più frequente dal governo alla governance – dove i riferimenti agli aspetti coattivi del potere sfumano nel mare delle buone intenzioni.

Ad ogni modo, questa è comunque la concezione politica – o, se si preferisce, di teoria politica – della possibile supremazia della tecnica. La concezione filosofica o metafisica è, invece, quella prefigurata da Emanuele Severino, secondo il quale dobbiamo prendere atto della «inevitabilità del passaggio che dalla gestione politica dei processi politici conduce alla gestione tecno-scientifica di tali processi» (Il tramonto della politica, Milano, Rizzoli, 2017, p. 7). Qui siamo oltre la neutralizzazione, per mano della tecnica, del potere politico. Siamo – sempre nelle parole di Severino – alla «destinazione della tecnica al dominio», senza più nessuno spazio di autonomia per la politica. Questa è chiaramente una discussione che, per affrontarla con la dovuta attenzione, ci porterebbe troppo lontano. Se c’è però un limite di questa concezione metafisica sta proprio nell’indeterminatezza della politica, che lo stesso Severino non si premura mai di definire, talvolta paragonandola impropriamente ad altre «forze» o «ideologie» come il cristianesimo, il capitalismo, il comunismo, la democrazia, il nazionalismo ecc. Se è posta in questi termini, non c’è dubbio che la tecnica possa essere destinata al dominio. Ma la politica – lo abbiamo visto all’inizio – non è una «forza» (nel senso in cui la intende Severino) e neppure una ideologia. La politica è, infatti, l’arena entro la quale diverse «forze» e ideologie entrano in competizione per il dominio. E, in quanto tale, non può venire eclissata dall’utopia o distopia tecnocratica.

La quarta conseguenza va sotto il nome di moralizzazione della politica. Come ha ricordato Mouffe, «al giorno d’oggi il politico è accordato su un registro morale. In altre parole, esso fa ancora tutt’uno con la demarcazione noi/loro, ma il noi/loro, invece di essere definito con categorie politiche, è ora fondato in termini morali. Al posto di una lotta tra “destra e sinistra” ci troviamo di fronte a una lotta tra “giusto e ingiusto”» (Sul politico, pp. 5-6). Esattamente da questa torsione del confronto politico deriva l’impennata populista che abbiamo registrato un po’ in tutte le democrazie contemporanee nell’ultimo decennio. Certo, l’impasto di crisi economica, sociale e migratoria ha prodotto una perfetta finestra di opportunità, ma è stato il canone retorico populista – con la sua contrapposizione moralistica tra un popolo puro e incorruttibile e un’élite per definizione impura e corrotta – a consentire l’esplosione della protesta incanalata attraverso nuovi movimenti o partiti. In questo senso, il conflitto politico che si voleva cacciare dalla finestra mediante progressive dosi di neutralizzazioni depoliticizzanti è rientrato dalla porta assumendo connotati, sul piano morale, ancora più radicali rispetto al passato.

Un processo simile lo incontriamo anche osservando un’altra conseguenza – la quinta – derivante dalla crisi della politica nell’era post-nazionale e mi riferisco alla ri-territorializzazione di alcune forme di conflitto. Alcune le abbiamo già incontrate nel paragrafo precedente parlando di Catalogna, Scozia o del Brexit affair. Ma il fenomeno è molto più diffuso rispetto a questi episodi isolati e tutti, in un modo o nell’altro, come ci ricorda Salvatore Biasco nel suo articolo incluso nel fascicolo, toccano il tema della sovranità, del suo esercizio e della sua titolarità. Di fronte a una politica che non riesce più a contenersi all’interno dei confini nazionali e a regolare i conflitti interni, le soluzioni che si propongono sono sostanzialmente due. La prima prevede modalità di trasferimento o condivisione della sovranità a livello sovranazionale, con il rischio però di perdere per strada pezzi fondamentali della costruzione liberaldemocratica (su questo pericolo, si veda G. Pasquino, Deficit democratici, Milano, Egea, 2018). La seconda è, invece, quella sposata da tutti i leader dei partiti cosiddetti ‘sovranisti’, il cui programma consiste essenzialmente nel riportare indietro le lancette dell’orologio nazionale. Non a caso tutti i programmi – anzi, meglio, gli slogan – dei leader sovranisti si basano sull’idea di un ritorno al passato (spesso idealizzato), allo status quo ante globalizzazione: dal «Let’s take back control» di Boris Johnson al «Make America Great Again», corredato da misure protezioniste, di Donald Trump.

L’essenza dell’azione sovranista sta dunque nel tentativo di riportare la sovranità (il dentifricio) all’interno dei confini nazionali (il tubetto), nella speranza – illusione? – di poter controllare nuovamente tutti quei processi che ormai sono sfuggiti alla presa della politica. Il territorio si ritrova così al centro del dibattito, sia per chi intende recuperare o salvaguardare la cultura nazionale o l’idea di nazione (tema affrontato in questa sede da Claudia Mancina), sia per chi si prefigge di proteggere quelle economie, quei settori professionali o quelle aree geografiche ‘rimaste indietro’ rispetto ai processi della globalizzazione. Nella prospettiva adottata in questo articolo, la ri-territorializzazione del conflitto politico deriva dalle diseguali opportunità che si sono create con l’indebolimento dei confini nazionali, separando chi, avendo capitali (economici, culturali, umani) mobili, può sfruttare i nuovi spazi globali da coloro che, al contrario, possiedono capitali, dotazioni o skills immobili minacciati dalla concorrenza internazionale. In breve: da un lato, c’è chi ha la possibilità di sottrarsi, a piacimento, dal reticolo delle conformità mutualmente garantite e, dall’altro, chi non ha altra scelta che sottoporsi alla cooperazione sociale vincolante. Questa è la nuova forma della diseguaglianza ai tempi della politica post-nazionale, che riscontriamo sul territorio quando registriamo comportamenti elettorali difformi tra le grandi metropoli e le piccole comunità, tra le aree urbane e quelle rurali, tra i ‘centri storici’ delle principali città e i quartieri delle periferie. Ricadute locali di dinamiche globali.

Infine, l’ultima conseguenza per i nostri sistemi politici, forse quella più delicata, concerne lo stato delle nostre democrazie. Come ci ha ricordato Domenico Fisichella nel suo articolo per questo fascicolo, la crisi della politica non riguarda l’idea della politica come spazio comune di riconoscimento e di risoluzione dei conflitti. Parafrasando i Federalist Papers, finché gli uomini non saranno angeli – un’ipotesi, al momento, non all’ordine del giorno – la politica è destinata ad accompagnare le nostre vite. La crisi a cui abbiamo fatto riferimento riguarda una concezione particolare, più ristretta, della politica, che abbiamo conosciuto in Europa negli ultimi due secoli e che è stata allevata, in maniera simbiotica, dagli Stati nazionali. Si tratta, in definitiva, della politica democratica, cioè di quel particolare assetto di governo – l’unico funzionante che, ad oggi, ci sia dato di conoscere – in grado di garantire diritti civili e politici in un contesto ordinato di cooperazione sociale. Ciò che oggi viene messo in discussione non è tanto l’idea della democrazia, che continua ad essere un punto di riferimento e di ispirazione per tante popolazioni che non hanno avuto l’opportunità di praticarla, ma le sue fondamenta politiche, a partire dal riconoscimento del primato della politica rispetto ad altre forme di potere. Pertanto, il vero rischio che corre oggi la democrazia è di restare un ideale lodevole, sulla bocca di tanti, ma destinato a girare a vuoto, senza strutture in grado di difenderla e sostenerla.

Tuttavia, una lezione che avremmo dovuto imparare dalla storia è che la politica può conoscere momenti di crisi più o meno acuta, ma non scompare mai dall’orizzonte degli uomini. E quello che sembrava un crepuscolo può tramutarsi rapidamente in un nuovo risorgimento. Sarà pronta la democrazia ad affrontare questo nuovo tornante?