4 luglio 2012, Roma

Sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica – Piazza della Enciclopedia Italiana 4

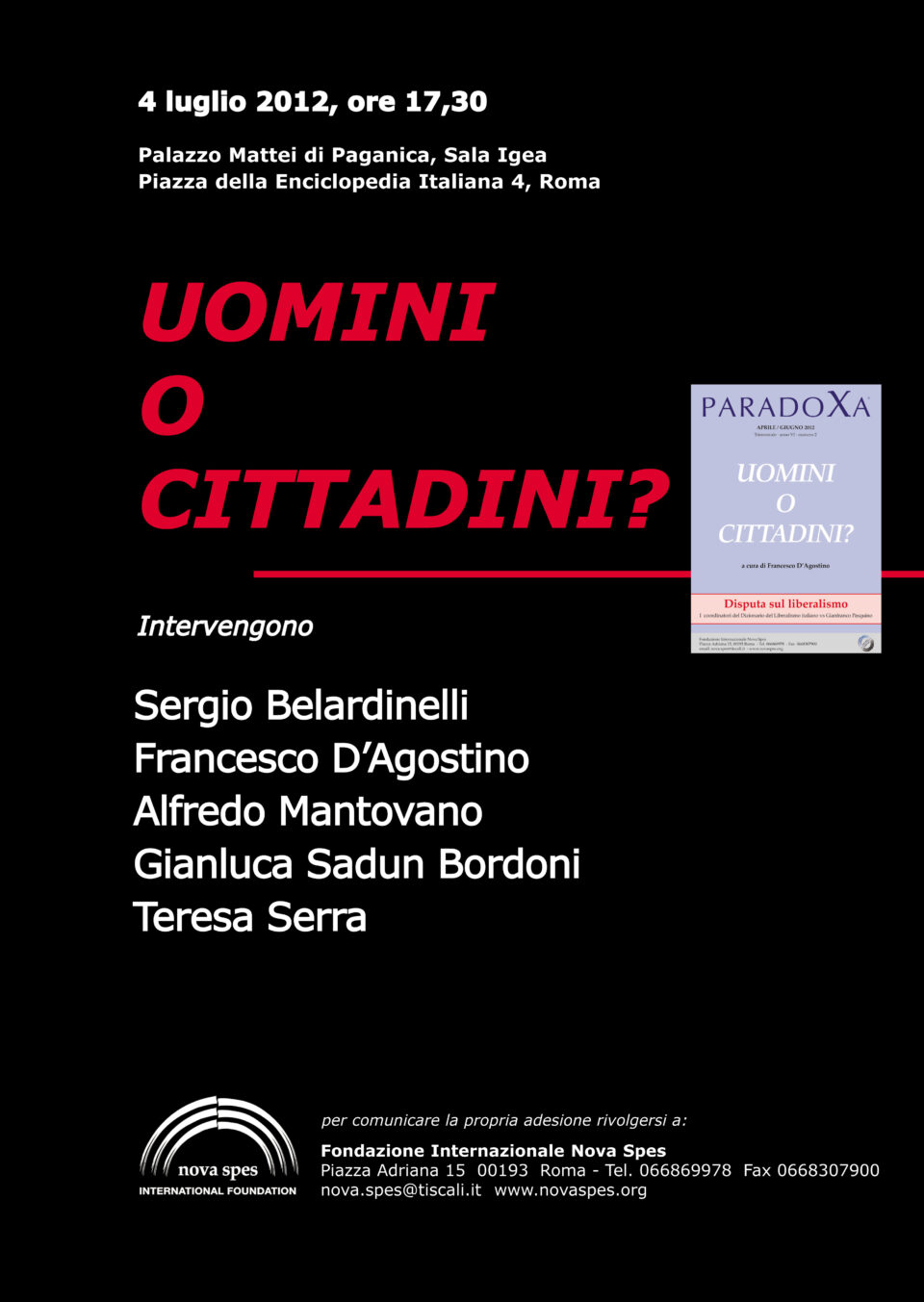

Il nostro tempo manifesta in forme inedite la questione della cittadinanza, ponendo problemi che sono ben lontani dall’essere risolti. Il fascicolo 2/2012 di «Paradoxa» Uomini o cittadini? saggia i fondamenti teorici e le ricadute pratiche e normative della dialettica uomo-cittadino. L’assunto è che non esiste alternativa tra i due termini, ma un rapporto d’implicazione reciproca, in cui è l’umanità, e non la sua demarcazione giuridico-politica, a dire l’ultima parola. Il tema è dibattuto nella tavola rotonda del 4 luglio, organizzata dalla Fondazione Nova Spes presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana.

Atti:

Il motivo della mia polemica con D’Agostino riguarda il suo riferimento a Caino e Abele come prototipi di un modo biblico di pensare, secondo il quale Caino, in quanto fondatore della città, limiterebbe l’umanità espressa nell’Abele pastore, che invece, non avendo bisogno di radicarsi e costruire mura, offrirebbe un modello di vita più conforme. Ma nella Bibbia ci sono pagine che mostrano altri lati della questione. Mi permetto in presenza di Teresa Serra di citare Hannah Arendt, perché ci offre categorie interessanti per ribaltare quella posizione. L’Ecclesiaste, per esempio, è il libro della malinconia di tutti i popoli nomadi, di coloro che vagano nel deserto, che non lasceranno traccia a coloro che verranno dopo perché non hanno trovato traccia di chi li ha preceduti. E cos’è che ci consente di lasciare traccia se non la città, se non le leggi, se non la cultura, la capacità umana di costruire rispetto al fluire incessante della natura qualcosa che permane, qualcosa che consente a chi viene dopo di riconoscersi? Ecco perché ribalterei la prospettiva, non perché io sia un tifoso della città o del cittadino rispetto all’uomo, perché, aristotelicamente, tendo a pensare ai due termini come due termini che si richiamano reciprocamente, e qui sta il perno del problema. I due termini si richiamano ma non si riducono mai totalmente all’uno o all’altro. In questa prospettiva, parlando dell’uomo non possiamo dimenticare la città, il bisogno di radici e d’identità. Al tempo stesso, proprio perché parliamo di un uomo che ha questi bisogni, il luogo dove ci si radica non può essere un luogo chiuso, impermeabile. La porosità delle cose umane è una delle più grosse risorse di cui gli uomini dispongano, è il segno più evidente della trascendenza degli uomini, dell’impossibilità che essi siano riducibili alle condizioni biologiche, socio-culturali o politiche della loro esistenza. Gli uomini per loro fortuna sono eccentrici, non sono fissabili per loro natura da nessuna parte.

Secondo punto: il tema della dialettica cittadinanza-integrazione si gioca intorno a questa domanda: come costruiamo il demos? Abbiamo tre possibilità. La prima è quella del nomos, il paradigma della cittadinanza basato sull’idea che un istituto giuridico possa costruire un popolo. La cittadinanza europea, di cui tutti noi godiamo, non ci ha resi però un popolo: uno strumento giuridico come quello della cittadinanza non basta a costruire un demos. Seconda possibilità: costruire un demos sull’ethnos (valori, lingua, tradizioni, cultura, storia, radici). Questo, sì, potrebbe costituire una chiave per la realizzazione del demos, ma sarebbe un demos chiuso, impermeabile, quello che giustamente Belardinelli diceva essere qualcosa di negativo, perché – riprendendo le sue parole – è attraverso la porosità che ci si arricchisce. Oltre che scorretta su un piano teoretico, questa pretesa lo è anche praticamente, perché, ad esempio, gli italiani del Canton Ticino non hanno la cittadinanza italiana e tuttavia sono certamente italiani. Questo principio dell’ethnos è poi ciò che sta dietro alla differenza tra jus soli e jus sanguinis. Storicamente i Paesi che hanno adottato il principio dello jus sanguinis, come l’Italia, sono i Paesi a forte emigrazione, perché si voleva garantire che i cittadini italiani, dovunque nascessero, potessero conservare la cittadinanza italiana; viceversa i Paesi a forte immigrazione, come gli Stati Uniti, hanno da sempre adottato il principio dello jus soli perché non avevano un demos da difendere, il demos era per principio inclusivo. I due principi hanno entrambi le proprie ragioni, ma sono principi spuntati. C’è una terza possibilità, che è quella della praxis, fondata sull’idea che un demos non si costruisce né esclusivamente in relazione a un astratto principio giuridico, né attraverso lo strumento dell’ethnos, che è chiuso, impermeabile e antistorico, perché di fatto non possiamo continuare a pensare che il popolo italiano sia un popolo fisso nel tempo. Questa terza possibilità ci dice che la cittadinanza – come ci suggeriva il moderatore – si costruisce attraverso il sistema di relazioni. Ciò che ci fa popolo è il sistema delle relazioni che attiviamo tra di noi e che è del tutto indipendente tanto dal sistema giuridico quanto dall’etnia.

Poiché il riferimento alla prassi rischia di essere un po’ astratto, ve lo mostro attraverso un rapporto del Censis presentato da pochissimo agli Stati generali del sociale e della famiglia del Comune di Roma. Il Censis ha condotto un’indagine da cui emerge che la città di Roma è una città ad alta vocazione relazionale e inclusiva. È una città in cui solo su 3 milioni di persone 600’000 persone sono romani, nati a Roma e figli di romani, tutti gli altri hanno almeno un genitore non romano. La città di Roma è una città che ha accolto 500’000 immigrati, senza che questa massiccia presenza abbia destato allarme sociale, cosa che è invece avvenuta in altre capitali europee che consideriamo esempi di multiculturalismo. È la struttura dei legami sociali che nella città di Roma è diversa. La stragrande maggioranza della popolazione vive a 15 minuti a piedi dai luoghi dove si svolge l’attività quotidiana, non solo funzionale (fare la spesa, curarsi etc.), ma anche relazionale (chiesa, cinema, teatro, circolo, parco giochi o luogo di ritrovo, luoghi di attività politica). Questo significa che non si vive nell’anonimato, ma il vicinato è pieno di relazioni significative, specie familiari. Il 47% dei romani vive a 15 minuti a piedi dalle persone con le quali ha una relazione significativa, familiare o amicale. Il tessuto sociale non è un tessuto di estranei, ma di persone che si attivano nelle relazioni reciproche e eventualmente si sostengono. Inoltre la popolazione romana è a forte permanenza territoriale: Roma non è una città «liquida», al contrario, c’è la tendenza a radicarsi in luoghi identici o limitrofi a quelli in cui si è nati o vissuti. Tutto questo vale anche per i migranti, che quando arrivano a Roma si inseriscono in questo tessuto e usano i network relazionali. Ora, quello appena descritto è l’esempio di un modo non etnico, non formalistico-giuridico, per costruire l’integrazione; è un modello relazionale che è e dovrebbe essere interessante anche nelle ricadute politiche. Le nostre politiche, quelle che disciplinano l’immigrazione e quelle che disciplinano l’integrazione, tendono infatti a concentrarsi sul singolo migrante. Questo è uno sguardo troppo piccolo, che, concentrando l’attenzione sull’individuo, perde di vista il network di relazioni che circonda questo singolo. Così come le politiche di integrazione, anziché provvedere ai sussidi al singolo, dovrebbero più saggiamente favorire e attivare queste relazioni sul territorio, per esempio creando spazi per le relazioni stesse.

La cittadinanza, afferma D’Agostino, è un limite che crea intenzionalmente una differenza. È vero: è un limite nel senso che crea un confine, delle regolarità, e detta delle regole che devono essere rispettate. È un limite, dunque, ma anche una difesa. Faccio riferimento, in proposito, alle belle pagine della Votrico, quando scrive, rifacendosi anche ad Hannah Arendt, che se non si è cittadini non è difesi da nessuno: posso anche essere uomo, ma se non sono cittadino il mio essere uomo non mi difende da nulla. La situazione dell’apolide è la situazione di chi, come sostiene la Arendt, «non ha un diritto ad avere diritti». I diritti dell’uomo di cui tanto si parla, astrattamente presi, e senza rapporto alla cittadinanza, non possono essere reclamati né difesi. La cittadinanza, dunque, è un limite che è difesa. La città nasce sulla paura (Hobbes ci dà indicazioni in merito), ma nasce anche sullo scambio (Aristotele), sulla possibilità di capire che la relazione con l’altro ci offre la possibilità della crescita e dell’uscita dall’isolamento. A proposito del nomadismo e dell’antropologia sottesa, oggi possiamo riconoscere nuove forme di nomadismo, come messo in evidenza da Saraceni nel suo contributo. Saraceni parla dei «nonluoghi» per descrivere lo spaesamento, per cui ci si trova privi di un luogo in cui vivere. Questo problema rimanda alla difficoltà di risolvere il problema in termini di cittadinanza forte. Ho presente il saggio di Cofrancesco, il quale afferma che non si può dare la cittadinanza a chi non ha il nostro stesso sentire, il nostro stesso linguaggio, la nostra cultura. La cittadinanza, però, ha un altro significato oggi. Oggi la politica non è quella che tende, come scrive Cofrancesco, a progettare in base a un passato, un sentire, una tradizione: la politica oggi è amministrazione. Nell’ottica amministrativa la cittadinanza assume un significato diverso, è partecipare ai beni e ai servizi dell’organizzazione politica in cui si vive. Non è una cittadinanza forte, ma è una cittadinanza che occorre riconoscere.

Non a caso sorgono oggi varie aggettivazioni della cittadinanza. Il problema è in parte accennato, ad esempio, nel saggio della Gelli, Cittadinanza attiva e politiche pubbliche. Oggi disponiamo della possibilità per il cittadino (non il cittadino con cittadinanza italiana, ma chi risiede all’interno dello Stato) di applicare il principio di sussidiarietà, di utilizzare la cosiddetta cittadinanza amministrativa. Non ancora completamente evidente, essa dà la possibilità a chi risiede in un territorio di chiedere di intervenire direttamente per realizzare opere d’interesse comune. Questa cittadinanza è qualcosa di diverso e di più della cittadinanza tradizionale, perché dà anche a chi non ha la cittadinanza, nemmeno quella dell’Unione, la possibilità di produrre iniziative d’interesse generale e di essere ammessi a realizzarle. Questa è una trasformazione di cui non si parla molto, perché è in fieri e perché trova grossa resistenza nell’amministrazione pubblica. Quando non si ha una politica progettuale, ma un concetto riduttivo di politica (Molina lo mette in evidenza quando parla del modo in cui avvengono certe scelte), la cittadinanza acquista un significato estremamente labile, ugualmente importante, certo, ma non si tratta più di quella cittadinanza che fa avvertire le radici profonde dell’essere in relazione con gli altri, con un sentire comune che ha dietro di sé una storia e davanti a sé un futuro. Se si vuole rifiutare la cittadinanza agli stranieri che risiedono occorre riformare il concetto di politica, renderlo progettuale. Il problema fondamentale è il recupero di una politica che possa fondare una cittadinanza forte, ma se non si ha quel senso della politica, allora la cittadinanza forte non può neanche essere risolta in termini di esclusione, come propone Cofrancesco. C’è una distanza fra il concetto effettivo di politica e quello che la politica dovrebbe essere, se concepita in termini di progettualità. Nella politica come amministrazione, i diritti specifici della utilizzazione di beni e servizi spettano a tutti coloro che partecipano, anche se non provengono dalla stessa radice. Il problema dell’integrazione diventa in questo quadro un problema di lenta assimilazione; tuttavia, già avere la cittadinanza è qualcosa di importante da un punto di vista simbolico e psicologico, è un modo per sentirsi uniti al popolo in cui ci si inserisce, pur non garantendo un sentimento di completa accettazione o di consenso a tutto il passato di un popolo.

Il tema della cittadinanza è molto complesso proprio in virtù dell’esistenza di questi due piani: il piano politico vero però, quello delle progettualità, non c’è, c’è solo il piano amministrativo, nel quale il conferimento della cittadinanza si riduce a un problema di scelta e opportunità politica. Se invece si modifica il punto di vista della politica, bisogna trovare un modo diverso di difendere i diritti di tutti e, contemporaneamente, l’identità e la tradizione di un popolo. E difendendo la tradizione di un popolo si difende anche la tradizione dell’immigrato che entra a far parte di una società per lui nuova. È un rapporto di condivisione e al contempo di differenziazione.

Venendo alla ricchezza di spunti della rivista, mi pare che dai vari contributi emergano due punti di vista fondamentali. Uno, che chiamerei la cittadinanza come limite dell’umano, l’altro, che chiamerei invece la cittadinanza come garanzia dell’umano. Qui veniamo all’altra grande autrice che è stata citata, Hannah Arendt. L’idea di cittadinanza come garanzia dell’umano emerge in molti contributi, per esempio in quello di Agata Amato, con considerazioni che condivido in pieno: particolarmente, l’idea che, privati della cittadinanza, gli uomini non sono più in grado di veder garantiti i proprio diritti. Questo è il tema che richiama anche Angela Votrico, la quale cita un brano prezioso. Si tratta dell’analisi che Hannah Arendt fa soprattutto ne Le origini del totalitarismo, dedicata al tema del declino dello Stato nazionale come orizzonte di smarrimento delle condizioni di possibilità di una protezione effettiva dei diritti umani. Temi simili compaiono anche nel saggio di Cofrancesco. C’è un aspetto del pensiero di Hannah Arendt che si può aggiungere a questi: al di là delle considerazioni storiche e politologiche, quello che è successo con la tragedia totalitaria e dell’Olocausto ci pone di fronte a un grande interrogativo morale. Nella convinzione che nella tragedia della Shoah sia emerso il male radicale, scrive la Arendt: «un uomo che non è altro che un uomo sembra aver perso le qualità che spingevano gli altri a trattarlo come un simile». L’esser membro di una comunità politica è qualcosa che consente di correggere il rischio dell’indifferenza naturale umana. Privati della cittadinanza, non è detto che siamo realmente in condizione di riconoscere nell’altro un essere umano. Questo è il lascito forse più problematico della considerazione della Arendt. Sul piano politico, invece, partiamo dalla tragedia della Shoah: che cosa hanno voluto gli ebrei dopo la Seconda Guerra mondiale? Uno Stato, una comunità politica, così come i palestinesi, i curdi. Si parla molto di globalizzazione e superamento dello Stato nazionale, però quando sono in gioco i diritti fondamentali dell’essere umano i popoli ambiscono ad avere uno Stato perché avvertono e sentono che è soltanto all’interno di esso che tali diritti possono essere effettivamente difesi e tutelati. Occorre essere più cauti nel sostenere la tesi della obsolescenza dello Stato nazionale. Ciò è messo bene in evidenza da Cofrancesco, che apre e chiude il suo saggio con Walzer: «come gli individui hanno bisogno di una casa, così i diritti necessitano di una collocazione geografica», ove collocazione geografica sta naturalmente ad indicare l’esistenza di una comunità politica concretamente riconoscibile.

Condivido la tesi di Macioce, sarebbe ingenuo pensare che la cittadinanza sia miracolisticamente, o comunque per virtus sua, in grado di produrre integrazione. Il problema è, rovesciando i termini della questione, se la negazione della cittadinanza non sia un fattore che ostacola l’integrazione stessa. Il problema è che quando parliamo di passaggio dallo jus sanguinis allo jus soli o a uno jus soli temperato ci poniamo il problema se riconoscere o meno come cittadino italiano un individuo che è nato in Italia. Mi risulta difficile concepire l’idea che un individuo nato in Italia, che frequenta le nostre scuole, non sia riconosciuto come cittadino italiano. Lo jus soli temperato mi sembra in questo senso una modulazione ragionevole, perché presuppone che la persona sia organicamente inserita in Italia. Naturalmente sarebbe ingenuo voler presumere che questa sia la chiave dell’integrazione, non lo è, e lo dimostrano gli esempi citati da Macioce, ma non lo è nemmeno il modello multiculturalista. Abbiamo di fronte un fallimento conclamato: gli autori di questo modello, l’Inghilterra, la Germania, lo hanno dichiarato inefficace. La cittadinanza dunque non garantisce l’integrazione, però ne è condizione minimale, nel senso che la sua mancanza attiva un senso di estraneità di cui oggi non si vedono più le ragioni. Certamente il modello della cittadinanza relazionale è una soluzione complessa, però io credo che per affrontare il tema all’ordine del giorno, legislativo ma anche politico, l’abbandono del modello dello jus sanguinis sia ormai inevitabile: si tratta di discutere il dettaglio (concedere la cittadinanza dopo uno o due cicli scolastici etc.), però l’idea che occorra aspettare i 18 anni per avere la cittadinanza è ormai superata. È vero che la cittadinanza non è di per sé integrazione, è però anche vero che la negazione della cittadinanza è un motivo di esclusione che non può pensarsi di facilitare l’integrazione e che diminuisce la convinzione che uno Stato ha della propria capacità d’integrare al proprio interno cittadini che abbiano un’identità e una cultura comunque diverse e distinte. Infine il problema della cittadinanza si lega a un altro aspetto, quello della cittadinanza attiva, cioè dell’esercizio di diritti di partecipazione politica. Questo è un fattore significativo d’integrazione che dovrà essere posto all’ordine del giorno: il riconoscimento di diritti politici, a partire dalla possibilità di esercitare il diritto di voto locale.

Vorrei però segnalare due passaggi del tentativo politico di affrontare la questione con uno sguardo in prospettiva. Uno ha trovato sede nella legge ancora in vigore, l’altro è stato un esperimento durato due anni, fatto dal governo precedente e poi abbandonato. Il primo è il cosiddetto accordo d’integrazione, il contratto che successivamente all’ingresso nella nostra nazione da parte della persona extracomunitaria viene fatto con un criterio di punteggio, che non è un criterio vessatorio (i punti a favore sono valutati con una certa generosità, i punti in detrazione con una certa parsimonia) e che privilegia i percorsi formativi, gli studi, la conoscenza della lingua. In qualche misura esso si muove nell’ottica di gradualità dell’intero sistema, che prevede all’inizio un titolo di soggiorno temporaneo, poi un titolo di soggiorno tendenzialmente stabile, la carta di soggiorno, che però viene assegnata già dopo aver verificato la positiva dell’accordo d’integrazione. Tutto questo prepara il riconoscimento della cittadinanza come momento conclusivo dell’iter, che non è a questo punto solo amministrativo. Vengo all’esperimento derivante dall’azione del governo. Ci sono vari ostacoli all’integrazione, alcuni veri, altri enfatizzati, altri frutto di una comprensione della realtà attuale non perfettamente riuscita. Alcuni di questi ostacoli sono stati individuati sulla scorta di una lettura troppo radicale dell’appartenenza a una confessione religiosa. Per due anni (2010/2011) al Ministero dell’Interno ha funzionato, nel sostanziale disinteresse mediatico (c’è stato qualche articolo che ha valorizzato però aspetti assolutamente marginali della produzione di questa realtà), il Comitato per l’Islam italiano, cosa diversa dalla Consulta, sia nelle intenzioni che nella struttura che nel modo di lavorare. Il Comitato è individuato a scopo esclusivamente consultivo, senza alcuna pretesa di rappresentatività. Abbiamo a suo tempo ritenuto di farci consigliare da persone che facevano l’esperienza della pratica della propria confessione religiosa in Italia, in modo ritenuto corretto dal nostro punto di vista, e questo ha portato a scegliere una certa fascia di persone suddivise per comunità d’appartenenza; l’altra metà di questo comitato era fatta di studiosi di chiara fama e di osservatori sul campo, giornalisti che trattano costantemente questa materia. La scelta era avvenuta quindi sulla base del diverso orientamento ideale, senza alcuna preclusione. Il risultato è che questo Comitato, che si è riunito, in maniera virtuale sempre, in maniera fisica almeno una volta al mese, ha preso in considerazione le voci del dibattito quotidiano relative alle difficoltà d’integrazione, realmente o in modo surrettizio ricollegabili all’appartenenza a una confessione religiosa, e ha cercato di dare un contributo non solo conoscitivo ma anche valutativo seguendo, in quanto organismo a servizio del governo, ciò che era in discussione in Parlamento. Il primo parere del Comitato ha risposto all’interrogativo: sbaglia uno Stato laico ma rispettoso del fattore religioso a vietare indumenti che impediscano totalmente la riconoscibilità della persona? Il contributo degli studiosi e dei musulmani è andato, dopo una discussione approfondita e a tratti molto animata, a un parere col quale si è stabilito quanto segue: dal Corano non deriva nulla in questa direzione, per cui, messo da parte ogni altro discorso sulla diminuzione di dignità, se lo Stato ritiene che dal totale occultamento di una persona derivino dei rischi per la sicurezza, può far riferimento o a norme già esistenti – sulle quali però il consiglio di Stato aveva detto cose svincolate da un esame attento della realtà – o può fare una nuova norma ancora più precisa su questo punto. Altri pareri sono stati resi sui luoghi di culto (volutamente si è usata questa espressione e non «moschee»), applicando un criterio di assoluta eguaglianza: tutto quello che fa il parroco per costruire la sua chiesa è tenuto a farlo chi vuole costruire un luogo di culto per la propria confessione religiosa, senza salti e senza furbizia (denominando ad es. in un modo la costruzione, per trasformarla in altro dopo tre giorni). Tutto questo è consultabile sul sito del Ministero dell’Interno. Un altro parere è stato reso sullo statuto degli Imam, ed è stato quello che ha avuto la maggiore eco mediatica, perché i giornali hanno titolato: «Il Ministero dell’Interno obbliga gli Imam a predicare in italiano»; mentre si trattava di un consiglio e non di un obbligo, in un mezzo rigo coerente con pagine e pagine di richiamo alla trasparenza nell’interesse di tutti, anche degli stessi Imam, volto a evitare letture equivoche e paraterroristiche di una predicazione spirituale. Ci sono stati dei pareri che hanno cercato di dare una prima chiave di lettura delle ricadute, nelle comunità musulmane in Italia, delle cosiddette primavere arabe; infine era in fase di elaborazione un parere, che era praticamente concluso, sulle associazioni, ma la fine del governo ha impedito che venisse approvato formalmente.

Ho parlato lungamente di questa esperienza sia perché nessuno la conosce sia perché è stata un tentativo di dare una risposta al problema, fondato su un attento esame della realtà e rispondente alla necessità, ogni qual volta si affronti una questione complessa, di esaminare tutte le distinzioni possibili e immaginabili. Credo che questo sia uno degli aspetti che agevolano l’integrazione, che rendono percepibile quel rispetto che emerge naturalmente, in Italia e in particolare a Roma, dal sistema di relazioni, e che è un portato della nostra storia di cui dovremmo essere orgogliosi. Spero che prima o poi un’esperienza del genere venga ripresa, perché è necessario comprendere a fondo prima di poter agire secondo una corretta legislazione.

Mi sembra che la metafora nomadismo-stanzialità in qualche modo ricalchi il problema della secolarizzazione e che, in fondo, nel paradigma biblico del nomadismo prevalga un’istanza religiosa rispetto a un’istanza più marcatamente politica, come quella della città e della stanzialità. È troppo semplice una lettura di questo genere? O è applicabile alla comprensione dei conflitti che emergono dalle due metafore, se è vero che si scontrano, a partire da ciò, religione e politica?

Una seconda curiosità più concreta rispetto a quello che ha raccontato l’On. Mantovano: al di là del silenzio mediatico, come è stata accolta l’esperienza all’interno del mondo islamico italiano? C’è stata una denuncia di scarsa rappresentatività o l’iniziativa è stata recepita favorevolmente?

GIANLUCA SADUN BORDONI

Riallacciandomi all’ultima questione, vorrei domandare: come mai fu avvertita l’esigenza di istituire un Comitato, oltre alla Consulta? Qual era il ruolo specifico che il Comitato, dovendosi confrontare con questioni teologiche, svolgeva all’interno del Ministero dell’Interno, per lo più legato a problematiche di sicurezza? Qual era la differenza di funzionalità rispetto alla Consulta e come questa gemmazione è stata percepita dal mondo musulmano?

PIERLUIGI VALENZA

Due considerazioni a partire da quanto ascoltato nella tavola rotonda. Una sollecitazione mi veniva dal primo intervento, dalla scansione di modelli in qualche misura alternativi di cittadinanza. Mi pare che anche dall’insieme del dibattito sia emerso come i modelli in realtà s’incrocino. Il modello nomos ha il suo peso: ricordo di aver avuto un impatto col problema della cittadinanza come docente di scuola, con una mia studentessa ucraina che dovette abbandonare l’ultimo anno prima della maturità perché era maggiorenne e non si trovò l’escamotage per farle continuare gli studi. Questo passaggio, che è un passaggio tipico del nomos, segna un trauma di cui è difficile che non rimangano tracce.

Il nomos quindi, per un verso, ha il suo peso, come d’altra parte la lettura dell’ethnos non è basata esclusivamente sull’elemento del sangue: l’elemento scuola, ad esempio, ha a che fare con l’ethnos. Il rischio del modello relazionale è che la cittadinanza possa diventare cittadinanze, circoli in cui si creano comunità separate al cui interno s’interagisce, anche tranquillamente, ma solo tra persone della stessa etnia.

È da vedere, però, se le cittadinanze si traducano in una cittadinanza.

L’altra sollecitazione riguarda la questione nomade-cittadino o uomo-cittadino, evocata all’inizio. Mi verrebbe da spezzare una lancia, in un primato dell’uomo nella cittadinanza, a favore del movimento. Il nomade è certamente nella natura ed è quello che guarda gli spazi. Ma, metaforicamente, il nomade è colui che è in condizione di spingere a destrutturate e ristrutturare i muri. Le città sono città che sono cambiate a misura di questa aggiunta. Le città in cui viviamo sono città in cui il porto e il borgo erano fuori le mura e poi sono entrati dentro le mura, il dentro e il fuori è stato un dentro e fuori sempre mobile. In questo senso il nomade mi sembra poter avere il ruolo di mettere in movimento il cittadino che ha creato una stabilità. Mi viene in mente l’idea del piano amministrativo. Nel mio riflettere sulla cittadinanza, associo il nomade alla figura del profeta, come eccentricità: il nomade è qualcuno che è dentro la comunità ma è un po’ fuori e guarda oltre. In questo senso si potrebbe recuperare un po’ il nomadismo, di cui, una volta divenuti cittadini, forse c’è ancora bisogno.

ALFREDO MANTOVANO

La Consulta viene istituita dal Ministro Pisanu, e non è una forzatura, come non lo è stato il Comitato, perché il Ministero dell’Interno, come tutti sappiamo, non si occupa soltanto di sicurezza, ma ha anche un Dipartimento Libertà civili e immigrazione, al cui interno c’è una direzione dei culti. A parte i riflessi sulla sicurezza derivanti da questo fattore, c’è dunque una competenza specifica in materia. La Consulta non aveva una diretta pretesa di rappresentatività, però ha tentato di tenere insieme tutte le componenti, compreso Ucooi. Quando Ministro dell’Interno è diventato Giuliano Amato, alcuni problemi che già erano sorti sono diventati ancora più seri e l’allora Ministro Amato richiese apertamente una sottoscrizione della Carta dei valori, che comprendeva i diritti fondamentali: una sorta di bignami della Costituzione. Ucooi si rifiutò di sottoscriverla e la Consulta si sciolse nel 2007, proprio a seguito di questa circostanza. All’inizio del 2010, dopo alcune riflessioni, è partito il Comitato, su basi parzialmente diverse: tenendo fuori Ucooi, includendo tutti quelli che già facevano parte della Consulta, e integrando una composizione da parte di studiosi. Gradualmente, poi, si aggiungevano altri membri, non essendo una struttura blindata.

Per quel che riguarda la reazione del mondo musulmano, chiaramente Ucooi non ha gradito l’esclusione, per il resto il ritorno è stato molto favorevole. L’esperienza è stata positiva anche perché ha dato al Parlamento un contributo conoscitivo di qualità, che poteva essere utilizzato nel seguito legislativo, così com’era inscritto nella dinamica stessa della cosa. Non ho detto una parola sulla questione jus soli–jus sanguinis, però una riflessione di fatto su questo non guasterebbe. Proprio Giuliano Amato, da Ministro dell’Interno, commissionò una ricerca sulle prospettive delle persone extracomunitarie venute in Italia. Le prospettive erano le seguenti: restare in Italia un periodo congruo (10-15 anni), mettere da parte dei risparmi, imparare un mestiere o migliorarne la conoscenza, far frequentare ai propri figli le nostre scuole, tornare a casa per spendere questo patrimonio culturale e materiale. Probabilmente adesso il rapporto è cambiato: da 70-30 (extracomunitari che tornano al Paese d’origine-extracomunitari che restano in Italia), ora siamo intorno alla metà. Ma anche in un fifty-fifty, a cosa serve la cittadinanza per coloro che tornano nel Paese d’origine? È un elemento che va tenuto in considerazione, si semplifica troppo quando si indicano soluzioni immediate che rischiano di creare complicazioni. Non so se fino a fine legislatura ci saranno i tempi e il giusto ordine di priorità per giungere a una soluzione, ma si tratta di una questione complessa, di fatto, oltre alle posizioni ideologiche sull’argomento.

SERGIO BELARDINELLI

Sono molto sensibile alla questione sollevata dal Prof. Valenza e ne condivido l’impostazione non rigida: sono temi che dobbiamo imparare a gestire insieme, perché parlando di uomo parliamo di un animale che è per sua natura politico. I termini non sono statici, e nemmeno le modalità, perciò bisogna considerare la realtà delle cose. E ci sono tempi in cui è scontato che si stia in un certo modo, altri tempi in cui c’è bisogno di un profeta che ci ricordi ciò che è tipico di noi stessi. Certamente, in tutti i tempi, non è bene sovraccaricare ideologicamente un tema come questo. È vero che è difficile, ma è anche vero che vi è in gioco qualcosa di non marginale, per il tempo che stiamo vivendo.

Giustamente il Prof. Bancalari sollevava la questione della secolarizzazione. L’ultimo saggio del fascicolo è dedicato proprio al tema cittadinanza-religione. A mio avviso, il grande contributo del cristianesimo è stato aver reso i due termini scivolosi, costringendoci a non essere a casa nostra in nessuna delle due parti, a non essere, cioè, né nomadi né pastori. D’Agostino difatti fa riferimento, nella sua Introduzione, all’idea del cittadino del cielo, che, da una parte, è a casa sua dappertutto, dall’altra, non è a casa sua da nessuna parte. Credo questa sia la percezione di una dinamica che è nelle cose e che faticosamente siamo chiamati a mettere in pratica. Il contributo della religione, e anche della secolarizzazione, è aver aperto questa evidenza sulla universalità del messaggio cristiano, l’universalità della dignità dell’uomo, evidenziando, al tempo stesso, l’irripetibilità di ciascuno. Ognuno ha il suo modo di essere quello che è, per cui siamo sempre costretti a giocare su concetti che non possono essere presi in modo assoluto. È la relazione tra questi concetti, la relazione ineludibile, che ci consente di fare passi avanti, sia sul piano teorico che su quello pratico. Oggi non possiamo più costruire la cittadinanza dentro gli estremi rousseauiani; lo stesso Rousseau alla fine dell’Emilio diventa un buono stoico cristiano. Si tratta di essere fedeli a se stessi scoprendo che ci sono anche gli altri: l’educazione è questo processo. Bisogna imparare a gestire i problemi non stando fissi sulle parole, perché le parole stanno diventando scivolose, mostrando le loro interconnessioni e relazioni. Questo mi pare un aspetto rilevante.

TERESA SERRA

Forse andrebbero precisati i limiti e il significato dell’integrazione: l’assimilazione non è possibile e l’integrazione è possibile entro certi limiti, nel rispetto delle radici, nostre e degli altri. Giustamente Belardinelli chiamava in causa il rispetto, rispetto dell’identità dell’uomo, il quale ha le sue radici, ma ha anche un percorso culturale alle spalle, che non può perdere, in re. Il concetto di integrazione va bilanciato con quello di cittadinanza, in modo che non sia preclusivo della sua attribuzione. La cittadinanza è comunque un primo passo. Io ho visto, in alcuni extracomunitari, l’orgoglio di avere la cittadinanza italiana: è un passo che li fa sentire non estranei al luogo in cui hanno vissuto per anni. Certamente il problema della cittadinanza diventa relativo, invece, per colui che emigra per realizzare un minimo di benessere e poi torna nel proprio Paese.

Vengo al problema del nomade che porta la propria esperienza alla città. Certamente la città non può essere chiusa, altrimenti sarebbe refrattaria ad ogni storia. Il problema dell’ospitalità, dei viaggi, dei rapporti tra città, sia in termini conflittuali che in termini amicali, è un problema antichissimo. Non è soltanto il nomade ad arricchire la città, ma la relazione tra le città stesse; è lo straniero, l’ospitalità, che tradizionalmente aveva proprio questo significato di scambio di esperienze da un luogo all’altro. La città chiusa nelle sue mura è statica, non ha storia, vive nella paura. Il discorso sul nomade e il pastore è esempio di diversi modi di considerare il rapporto umano: il pastore chiuso nel suo piccolo mondo, e la città aperta, invece, al commercio. È il commercio che è l’anima dello scambio e della crescita. L’incontro crea una storia e una possibilità di andare avanti in termini di crescita e di acquisizione di possibilità. Io vedo la necessità dello scambio e dell’interazione fra città, popoli, culture, però non è un discorso che tocchi la differenza che sussiste tra lo stanziale e il nomade.

GIANLUCA SADUN BORDONI

Riprendo il discorso sul necessario ancoraggio della cittadinanza a un discorso politico e, nel concreto, allo Stato. Questo richiama il tema della democrazia: esiste un altro spazio nel quale è possibile coniugare la cittadinanza con la democrazia, oltre quello dello Stato? Possiamo liberamente discutere sul criterio di attribuzione della cittadinanza, ma al di fuori dello spazio di una comunità politica statuale esistono procedure democratiche per decidere in merito alla cittadinanza?

Questo è il problema del demos e del demos europeo, di cui parlava Macioce. Io continuo a pensare che al di fuori dello Stato nazionale non sia possibile definire la cittadinanza in termini concreti, garantendo al cittadino una partecipazione alla vita collettiva conforme ai principi della democrazia. Nel fascicolo, Cofrancesco cita Manent, quando afferma che tendiamo sempre più a essere regolati da agenzie, da forme di governance che c’impongono un controllo al di fuori di una procedura democratica. La pienezza della cittadinanza implicata dalla democrazia continua a essere realmente possibile soltanto nell’ambito di uno Stato nazionale, che non è uno Stato chiuso. Il paradigma di costituzionalismo contemporaneo equivale, per usare la terminologia di Häberle, al costituzionalismo cooperativo, per cui lo Stato è aperto, coopera, si integra, ma rimane la cellula, anche dello spazio della cittadinanza.

FABIO MACIOCE

Rispondendo alla questione che mi è stata posta, è vero che i modelli di nomos e di ethnos si incrociano, difatti io richiamavo proprio alla necessità di non assolutizzarli. Entrambi servono per costruire un demos. La vera alternativa è tra un modello verticale e un modello orizzontale di cittadinanza. Il modello verticale risale a Hobbes, per cui la cittadinanza si risolve tutta nel rapporto tra il singolo individuo e lo Stato o il sovrano, in un’ascrizione di diritti e doveri. Tutto il discorso sulla cittadinanza, da Hobbes in poi, si risolve in questo: io sono cittadino nella misura in cui, in quanto singolo, entro in rapporto col sovrano, mi assoggetto e da lui ricevo protezione, tutela, garanzia. Anche l’affermazione della Arendt, secondo cui se non sono cittadino non ho difese, rientra in questo modello, perché, se non sono cittadino, a quale stato posso fare appello per essere difeso? L’alternativa a questo modello è il modello orizzontale, a mio avviso di derivazione aristotelica, in cui non è il rapporto col sovrano a rendermi cittadino, ma la mia reale capacità di inserirmi in un contesto di relazioni.

Per quanto concerne la tutela dei diritti, è vero che se non sono cittadino non ho difese, ma fino a un certo punto, perché i veri diritti su cui oggi si discute e davvero si anima il dibattito non vengono più difesi di fronte alle corti nazionali, ma in prospettiva internazionale. La difesa dei diritti è sempre più oggi, sul piano statistico, una difesa extrastatuale, metastatuale, internazionale. Il rapporto verticale non risolve tutto, il fatto di essere cittadino non risolve il problema dell’integrazione e della difesa dei diritti. Ad esempio, nel modello attuato in Inghilterra e in Germania, quello della denizenship, la garanzia dei diritti è assoluta: tutti i diritti sono garantiti e difesi, ma non quelli politici. I modelli sono tanti e non possiamo assolutizzarne uno. Non possiamo pensare che il bollino della cittadinanza risolva i problemi, anche perché ci portiamo dietro da secoli un modello di cittadinanza che è del tutto cieco rispetto alle relazioni nelle quali il soggetto si trova inserito e che fanno la sua vita e la sua integrazione.

Partecipanti: Sergio Belardinelli, Fabio Macioce, Teresa Serra, Gianluca Sadun Bordoni, Alfredo Mantovano